11月スタート!晩秋の言葉を知ろう「小春日和」っていつ使う?

春には使わない「小春日和」

最近はSNSで多くの方が自ら情報を発信する時代になりました。「小春日和」には言葉の中に「春」が入っていることもあり誤解を招きやすいのですが、春には使わない言葉です。季節の言葉を知って使うと、より文章にも深みが出てくると思いますので、ぜひ今の時期にサラッと使ってみてください。

小春日和の後もまた急に寒くなったり、再び暖かくなったりと気温の変化を繰り返して徐々に冬らしくなっていきます。気温の変化が大きい季節ですから、気を付けてお過ごしください。

木枯らし1号、木枯らし2号?

※会意(かいい)とは、既存の二つ以上の文字を組み合わせ、それらの字の意味を合成して新しい意味を表す方法です。

木枯らし1号は定義としては、晩秋から初冬にかけて吹く北よりのやや強い風とされています。「冬の到来を告げる風」だと思ってください。気象庁は近畿地方と東京地方の2か所で「木枯らし1号」を発表していて、10月23日(土)、近畿地方で木枯らし1号の発表がありました。昨年も同じ日に発表されていますが、記録が残る1955年以降で最も早い発表となりました。

近畿地方は以下の条件を満たすと発表されます。

〇期間 霜降(10月23日ごろ)~冬至(12月22日ごろ)

〇気圧配置 西高東低の冬型の気圧配置

〇風向 北よりの風

〇風速 最大風速が8m/s以上

一方、東京地方ではまだ発表されていません。

東京地方の木枯らし1号の発表条件は、以下の通りです。

〇気圧配置 西高東低の冬型となり、季節風が吹くこと。

〇風向き 東京の風向が西北西~北であること。

〇最大風速 東京で風速8メートル以上の風が吹くこと。

東京地方と近畿地方、発表条件は似ていますが、やや違いがあります。ともにおおむね基準通りでないと発表されないため、年によっては発表のない年もあります。木枯らし1号が発表された後に吹く強い北風を、木枯らし2号と気象情報で解説されることもありますが、気象庁からの正式な発表としては木枯らし1号だけになります。

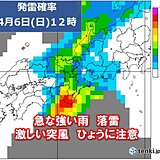

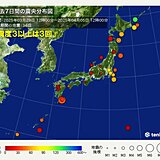

この先しばらくは冬型の気圧配置や強い寒気の南下は予想されていませんが、11月中、木枯らしが吹くような冬型の気圧配置となる日には、日本海側には雲がかかり、雨や雪が降りやすくなります。一方、山を越えて乾いた空気が吹きおりる太平洋側はよく晴れて、風冷えとなりますので、厚手のコートなど冬の準備を始めましょう。

これから一段と空気が乾き、加湿器が手放せないシーズンになってきます。火の元にもご注意ください。

そろそろ登場?「冬将軍」とは

なぜ冬将軍というのか、これはかなり昔の話になりますが1812年、ロシアを攻め込んだフランス軍の皇帝ナポレオンが、厳しい寒さに阻まれて敗退しました。これをイギリスの新聞記者が記事にしたときに、ナポレオンを霜将軍「general frost」と表記し、ナポレオンは寒さに負けたと表現したことが由来と言われています。

この先はしばらく強い寒気の南下は予想されていませんが、天気予報で「冬将軍の到来!」などと聞いたら著しく寒くなります。まだ寒さに慣れていない分、万全な備えを。

本格的な冬になってくると、冬将軍が日本の上空で4、5泊することもあり、そうなった際には長く厳しい寒さが続くということになります。

「秋日和」「菊日和」

11月頃の秋晴れを「菊日和」と呼ぶこともあるようです。秋を代表する花である菊は11月頃から見ごろとなるため、各地で菊花展が開催される時期です。秋の空は空気が乾燥して、晴れた日には青色が一段と濃く見えるため、白や黄色の立派な花が青空によく映えそうです。

3日文化の日以降は広い範囲で晴天が続き、まさに「菊日和」と呼ぶにふさわしい日もありそうです。情緒あるこの季節ならではの言葉、お手紙やメールなどでも使ってみてはいかがでしょうか。