百人一首に見る対立の構図-意外と知らない百人一首の世界を探求〈7〉

藤原道長の詠んだ月はこのような月だったでしょうか

作者は冒頭が二人の天皇、末尾が二人の院(仏門に入った上皇)であることについては、前回までのコラムで述べました。そこから「百人一首」中の他の天皇と院に注目し、13番の陽成院と15番の光孝天皇、その間の14番の源融(みなもとのとおる)の和歌と人物について解説してきました。今回は、68番の三条院の歌と作者について取り上げてみましょう。

☆あわせて読みたい!

17歳で退位した悲運の天皇と、その和歌。意外と知らない百人一首〈5〉

百人一首に見られる光と闇。意外と知らない百人一首〈6〉

三条院、月を詠む

歌の内容は、望みでなく辛いこの世に生き長らえるならば、かすかに見える目で天皇として最後に見るのだが、きっと恋しくなるであろう夜更けの月だよ、といったものです。この歌は、「後拾遺集」の「雑一」に入っています。詞書には、

〈例ならずおはしまして、位など去らんとおぼしめしけるころ、月の明かかりけるを御覧じて〉

とあります。三条天皇が、いつも以上に病が重くなられて、退位しようとお思いになった頃、宮中で美しい月をご覧になって、自分の思いを詠んだ歌だ、ということです。在位6年にして弱り行く身で迎えた退位を目前にして、宮中で見た月に万感の思いを寄せて詠んだ歌です。この歌は、歴史物語「栄華物語」の第12巻「たまのむらぎく」にもあり、そこでは中宮(ちゅうぐう 皇后に同等)の姸子(けんし)に向けて詠んだとされます。平安末の藤原俊成による歌論書「古来風躰抄」と、定家の著述の「八代抄」にも、「後拾遺集」からの一首として挙げられています。三条院の和歌は勅撰集に8首入っていますが、この歌は三条院の生涯を象徴する代表作と言えます。

三条院の人物像。藤原道長との対立

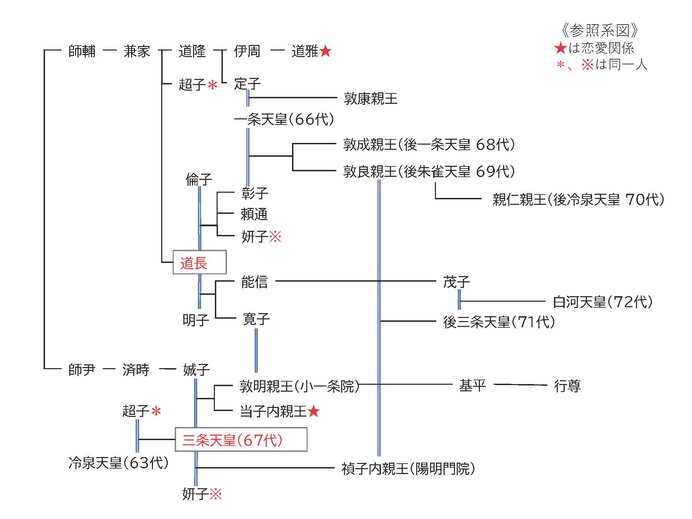

その時、一条天皇の第二皇子・敦成(あつひら)親王が東宮となり、後に68代・後一条天皇になります。敦成親王の母は、紫式部も仕えた藤原道長の長女、中宮・彰子です。

一方、一条天皇の第一皇子・敦康(あつやす)親王は、母が清少納言の仕えた皇后・定子で、頼りとする定子の父である藤原道隆はすでに亡くなっていたため、道長の力を背景にする彰子の産んだ敦成親王が東宮になったというわけです。

この時期は藤原道長が政界で最も権力を誇示する時代で、成人して久しい三条天皇も道長の意向を無視して政務その他を進めることは出来ません。むしろ、道長にとっての本音は、少しでも早く三条天皇が譲位して、孫である東宮が即位し自分が天皇の外祖父になることでした。

そこから、三条天皇と道長の対立・妥協が様々な局面で現れてきます。三条天皇には東宮時代からの妃として、藤原済時女の娍子(せいし)がいて、その間に四男二女がありましたが、新たに道長の次女・妍子が入内し中宮になります。天皇は娍子に皇后の地位を望みましたが、亡き娍子の父・済時の大納言という身分からしては破格のことです。それを道長は済時に大臣の地位を追贈して受け入れます。ところが、娍子立后の当日に、時間をずらして妍子の内裏への参入が行われます。貴族の多くは道長の意向を忖度(そんたく)して、前者を欠席し後者に出席する事態となりました。

三条院を襲う悲運と、道長の隆盛

しかし、三条天皇はこの頃から病悩が続き、特に片耳片目が不自由となり、翌長和三年春には、道長は三条天皇に政務・儀式を病気で主催できないことを理由に退位を迫ります。天皇は眼病治癒のために大赦を行いますが、体調は不調のままで、さらに翌年には、道長以外の公卿からも退位を促されます。度重なる内裏の火事に再建を目指しつつも果たせず、その年末に詠んだのが、冒頭の「百人一首」に入った「心にもあらで憂き世に長らへば……」の歌だったのです。

翌長和五年(1016)正月、次の東宮を敦明(あつあきら)親王(23歳 母娍子)とし、ついに三条天皇は譲位し、後一条天皇が9歳にして即位します。こうして道長は、藤原良房・兼家に次ぐ天皇外祖父となりました。その一方で、病の癒えない三条院には新たな辛苦が生じます。

翌年の寛仁元年(1017)4月に、代替わりで斎宮を終えた当子内親王(母・娍子)と藤原道雅との間に密通事件が発覚します。道雅は一条天皇皇后・定子の甥で、低落する家柄が影を落としたか、「荒三位」とも称される奔放な面のある人物です。この件は、当子が自ら尼となって収束します。道雅の歌が「後拾遺集」の「恋三」にあり、「百人一首」63番はその一首です。

〈今はただ 思ひ絶えなむ とばかりを 人づてならで 言ふよしもがな〉

今となっては、恋しさを断ち切りますとだけでも、人を介してでなく直に本人に言うすべがほしいです、といった内容で、別れの最後に当子に会いたいという哀切な訴えが詠まれています。

三条院はこの事件直後の五月九日、重い病に加え心労の末に崩御します。そして、三条院にとっては最後の望みを託した敦明親王も、この八月に自ら東宮の地位を退くことを表明します。

その経緯は、「大鏡」からも覗え、父天皇在世時はともかく、亡き後は通常の東宮のような華やかさは絶えて、大切にもてはやしかしずく人などもなく、朝の掃除を務めることがないので、庭の草もどんどん茂るような御所になってしまったなどと記されています。東宮は後一条天皇の弟の敦良(あつなが)親王(後朱雀天皇)に移り、敦明親王は小一条院の院号を得て、十一月には道長四女の寛子と結婚し、東宮の堅苦しさから解放されて穏やかな日常に向かうことになりました。

そして、道長は次の天皇にまで外祖父の地位を延ばしていきました。

この翌年の寛仁二年(1018)10月に、道長三女の威子が後一条天皇の皇后になり、次女姸子は皇太后となって、長女彰子の太皇太后と合わせて、娘たちが三后になったことを喜び自慢して、道長が詠んだのが、次の和歌です。

〈この世をば わが世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも なしと思へば〉

この世のすべてが、自分の世界だと思う。今見ている満月が欠けていることがないと思うので、という内容です。まさに得意の絶頂を詠んだ歌と言えるでしょう。

同様に月を詠みながら、三条院とは正反対の詠み方なのも、興味深いところです。

三条院と行尊の和歌の位置の不思議

本コラム(5)で紹介した陽成院と同様に、天皇としての暗さに注目されて「百人一首」に選ばれた人物だろうとの推測ができます。

しかし、上に少し触れましたが、中宮・妍子が産んだ禎子内親王は、69代の後朱雀天皇の中宮となり、71代の後三条天皇の母となります。その後、後三条天皇と藤原能信(よしのぶ)の養女・茂子との間に生まれ、特に道長の子ながらも異母兄弟の頼通と対抗する能信の尽力もあって即位したのが72代の白河天皇です。その後の皇統は後鳥羽院や順徳院へと屈曲なく続きます。それは、逆に「百人一首」成立の時期から遡って見れば、三条院からの皇統は一旦途切れたように見えつつも、実は、三条院がその後の皇統を導いたとも言えると思います。

「百人一首」には親子等で入っている作者が多くあります。例えば親子なら紫式部(57番)と大弐三位(58番)、和泉式部(56番)と小式部内侍(60番)、清原元輔(42番)と清少納言(62番)等です。祖父から孫までなら、源経信(71番)・俊頼(74番)・俊恵(85番)がいます。三条院には、66番の和歌の作者の行尊が曾孫にあたります。

〈もろともに あはれと思へ 山桜 花よりほかに 知る人もなし〉

私と一緒に、お互いをしみじみ愛しいと思ってくれ、山桜よ。おまえ以外には知る人もいないのだから、という内容です。「金葉集」の「雑上」にあって、作者が奈良県大峰での修行中に詠んだ歌です。

ここで、「百人一首」での和歌の配列を見ると、親族の場合は上のいくつかの例では、世代の時代順に従って前後が決まっていますが、三条院は68番で曾孫の行尊の方が前にあるという点で唯一の例外です。編者のなんらかの誤りだろうともされますが、筆者は、編者がその当時の皇室を導いた重要人物として、三条院を意図的に引き寄せた結果、曾孫の行尊より後ろに配列されるようになったのではないかと考えています。したがって、「百人一首」の編纂に際して三条院については、天皇在位から退位に至るまでの悲劇性と、その後の皇統が復活して継続するという二面性が注目されているのだと思います。

10月18日(旧暦9月13日)は、十三夜で「後の名月」です。三条院の詠んだ月に思いを馳せながら、名月を眺めてみてはいかがでしょうか。

《参照文献》

百人一首の作者たち 目崎徳衛 著(角川書店)

三条天皇 倉本一宏 著(ミネルヴァ書房)

院政期政治史研究 元木泰雄 著(思文閣出版)

王朝の変容と武者:古代の人物6〈三条天皇 藤原道長との対立〉 中込律子 著(清文堂出版)

栄花物語・大鏡 新編日本古典文学全集(小学館)