近代建築の巨匠ル・コルビュジエ、 両極端なふたつの「世紀の名作」とは?

初期の世紀の名作「サヴォワ邸」

家具デザイン、絵画や彫刻、詩集まで! ダ・ヴィンチなみの万能の人

ル・コルビュジエ

当初は家業の時計職人となるべく地元の美術学校で学びますが、コルビュジエの才能を見いだした校長の勧めで建築家の道へ。その間に美術学校で教鞭を執ったり、詩人や画家の友人と共に雑誌を創刊したりと、多彩な活動を行なっています。ル・コルビュジエという名は、この時のペンネームでした。

建築は、主に旅に出て実際に自分の目で見ることで学んだというコルビュジエ。パリとベルリンでは当時の最先端の建築家のもとで修行を行ない、30歳を前にパリに移住します。当初は建築の依頼もなく、画家として絵を描くことで「新しい芸術」を追求していきました。コルビュジエは、巨匠となってからも生涯にわたって絵を描き続けたといいます。絵画のほかにも彫刻作品、詩集を含む著作は40冊以上、設計した建築物にあわせて家具のデザインも手がけ、レオナルド・ダ・ヴィンチにも比されるほど、マルチに才能を開花させ人々を圧倒します。

一方で、コルビュジエは画家としての評価を切望していたといいますが、残念ながら美術史上で語られることはほとんどないようです。巨匠の人間味を感じて、ちょっと親近感を覚えるエピソードですね。

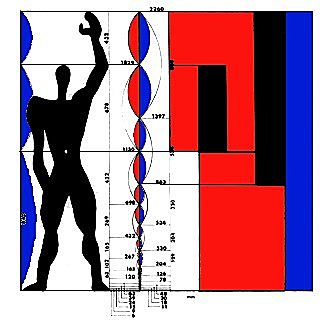

温かみをも感じる独自のシステム「モデュロール」

ル・コルビュジエによる建造物の基準寸法「モデュロール」

かつての「モデュール」はおもに建築の「工業生産化」の問題としてとらえられていました。これに対してコルビュジエは、モデュロールを「視覚的な側面」「機能的な側面」「工業生産的な側面」の3つの条件を統合する寸法とし、近代建築の基本的な問題として提示しました。

美的で機能的な設計を可能にするために、絶対的な数字で裏打ちされた黄金値を用いようとする試み。それは個人の感覚に頼らずに数学的に計算された、つまり誰にでも利用可能な数字を示そうとしたのです。広い視野で芸術や建築のためにできることはないかと常に考え、行動する。このようなコルビュジエの生き方が、モデュロールには強く現れているのではないでしょうか。

その後、その複雑さもあり残念ながら建築界に根付くような規格にはなりませんでした。しかし、価値ある試みとして建築界にインパクトを与えたことは確かで、日本を代表する建築家である丹下健三は日本版のモデュロールを作成するに至っています。

なにより、コルビュジエが描いたモデュロールが魅力的!どことなくユーモラスな温かみが伝わってきます。著書の図版として、モデュロールを適応した建築物の壁面のレリーフとして、その造形は今なお息づいています。

何とも似ていない新鮮な美しさ!「ロンシャンの礼拝堂」

後期の世紀の名作「ロンシャンの礼拝堂」

そして、もうひとつ世紀の名作と謳われる作品があります。それは、晩年の代表作である「ロンシャンの礼拝堂(1955年)」です。その表現は、コルビジェが主張し続けた近代建築の五原則とはかけ離れたもので、一度見たら忘れられない個性あふれる建造物です。

特徴的なのは、その分厚く覆いかぶさるように見える屋根。「蟹の甲羅」がモチーフであるとか、「貝殻」や「飛行機の翼」からインスピレーションを得ている、あるいは「船」「鳥」「祈る手」「聖職者の帽子」など、さまざまな連想が語られてきました(わたしには「きのこ」に見えました)。ひとことでは形容しがたく、見る人にさまざまなイメージを喚起させる不可解さ、何とも似ていない新鮮さ。まるで、童話に出てくるようなファンタジーをも感じさせるかわいらしさ。通常の理解を越え、自分でも説明できない部分にはたらきかけてくる魅力を放っています。

しかも、この屋根は手前にせり上がっているので厚く見えますが、屋根の中央部は内部に向かって下がる構造になっているのです。むしろ分厚いのは白い壁で、主要部分は厚さ3mにもなります。その壁にはいろいろな形の窓があけられており、大きさの異なる大小の窓がランダムに配置されています。外部と内部で巧みに大きさを変えた窓ガラスには、ステンドグラスのようにさまざまな色ガラスがはめ込まれており、礼拝堂の内部には複雑な光が入り込んでくる構造。なんとも幻想的で美しい空間が内部に広がってます。

一見ランダムにあけられているように見える窓。実は、モデュールの寸法が応用されています。今までとはかけはなれた作品に見えるロンシャンの礼拝堂ですが、サヴォワ邸完成前後からはじまる「独自性と質」を保ったうえでの絶え間ない変化の到達点といえる作品なのです。彼の偉大さは、ふたつの両極的な「世紀の名作」を生み出した点にあるといわれていますが、両作品を見ると巨匠の力強い創造力に敬意を払わずにはいらません。

ル・コルビュジエの最後の作品は、 愛妻と眠るお墓

越後島研一『ル・コルビュジエを見る』中央公論新社 2007

参考サイト

ギャルリー・タイセイ