ついに関東甲信の気象台で目視観測が終了・自動化へ

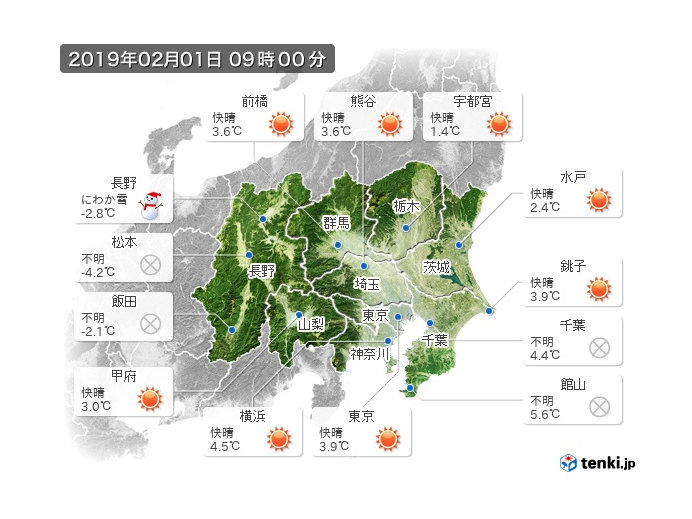

実は、水戸・宇都宮・前橋・熊谷・銚子・横浜・甲府・長野の8つの気象台で、人による天気などの目視観測を終了し、本日より自動観測に変わったのです。長年行われてきた「人の目」による観測が終わりを向かえ、「天気予報」は新たな時代に入りはじめたと言えそうです。

天気予報を作るために必要な「観測データ」たち

観測測器(栃木県那須のアメダス)

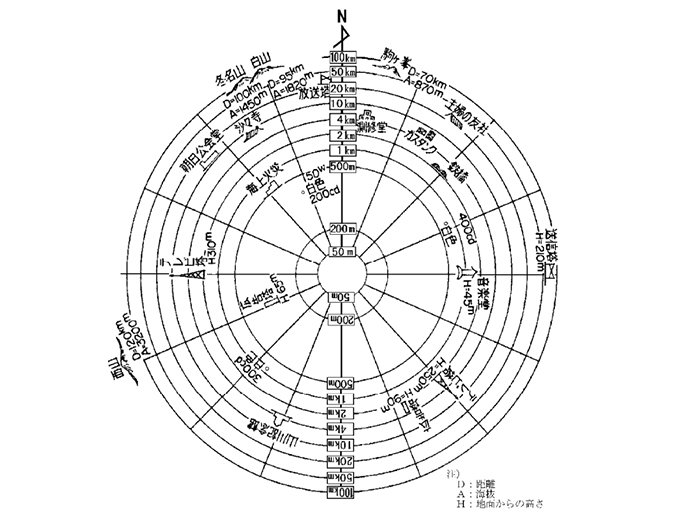

「視程目標図」の例(気象庁「気象観測の手引き」より)

全国各地の気象台や測候所では、職員が数時間おきに雲・視程・天気・大気現象などの目視観測を行っています。

例えば「雲の観測」であれば、①雲量(0~10で表現)、②雲形(10種類の分類)、③雲の高さ、④雲の向き、⑤雲の状態(空全体の雲のようす)といった内容を、チェックします。

また「視程の観測」は、視程目標図や視程目標の写真などを元に、「目標物が肉眼で見えるか見えないか」をチェックしています。

いずれにしても、観測者の習熟が必要で、いわば経験がものを言う仕事であると言えます。

関東甲信の8つの気象台で目視観測を終了・自動化へ

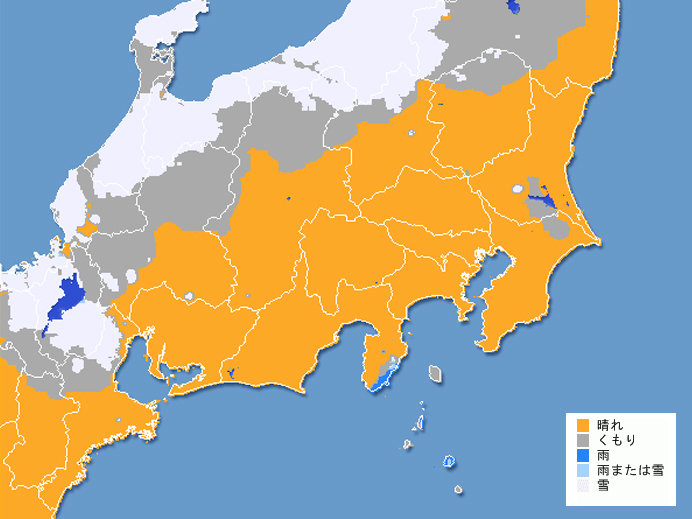

天気の推計気象分布

観測技術の向上に伴い、必要な情報が「自動」で得られるようになったことが、大きな理由です。

近年では、気象庁では数年前から「推計気象分布」といわれる情報を公開しており、これまで点的にしか観測できなかった「天気」を、面的に解析できるようにもなっています。このように、今後は測器や気象レーダー、気象衛星などの総合的な観測データを組み合わせて、「人」ではなく自動でこれらのデータが観測(判別)するようになっていく見込みです。

なお、今回終了するのは定時観測のみであり、天気予報や気象警報・注意報などのための目視監視は、今後も継続されますので、防災情報の発表に対しては影響はないとのことです。

天気予報の技術はこれからどうなるか

東京やその他の地方の気象台では、引き続き職員による目視観測が行われますが、果たして今後どうなっていくのでしょうか。

いわゆる「職人技」のような技術が減っていくことを少しさびしく感じつつ、いかに正確な情報を把握し・伝え・安全な暮らしを守るかという気象情報の使命を、より強く意識する出来事になったといえそうです。