今年は11月19日! 亥の月、亥の日、亥の刻に食べて無病息災を願う「亥の子(いのこ)餅」

コロンとかわいい、うりぼう風の亥の子餅(甘春堂)

「亥(い)」とは、猪(いのしし)のこと。亥の月、亥の日、亥の刻に「亥の子餅」を食べる由来とは…

これは、もともとは中国から伝わった行事といわれ、日本おける平安時代の宮中行事「御亥猪」に。宮中ではこの日に「亥の子」の形をした餅を献上する儀式があり、これが次第に民間でも行われるようになったとか。

また、田の神を迎え送る「亥の子の祝い」は、収穫を祝い豊作を願う習わしとして、主に西日本で多く行われてきました。東日本で同様の行事にあたるのは、旧暦10月10日の「十日夜(とおかんや)」。

ともに子供たちが、ワラや石で地面をたたいて家々をまわり、畑の作物を荒らすモグラや野ネズミを追い払ったという年中行事です。どこか「うりぼう」(猪の子のこと)にも似た子供たちが賑やかに集い、新穀でついた「亥の子餅」を食べて、みんなの健康や繁栄を願ったのでしょうね。

平安時代の宮中行事「御亥猪」からはじまり源氏物語にも出てくる「亥の子餅」

紫式部作『源氏物語』でも、紫の上のもとに「亥の子餅」が届けられた場面が登場します。

また、別名は「玄猪」。室町時代には、白・赤・黄・胡麻・栗の五色の餅であったそうですが、近世には小豆の入った薄赤色の餅となり、やがて牡丹餅となったともいわれています。現在ではとくに決まった形はなく、多くの菓子店がさまざまな素材を駆使し、色や見た目、味わいに工夫を凝らしています。

(写真は、甘春堂の「亥の子餅」。3本の筋が入った“うりぼう”を思わせる見た目の可愛さが特徴的。やわらかい求肥に混ぜられた白ゴマの風味が香りたちます)

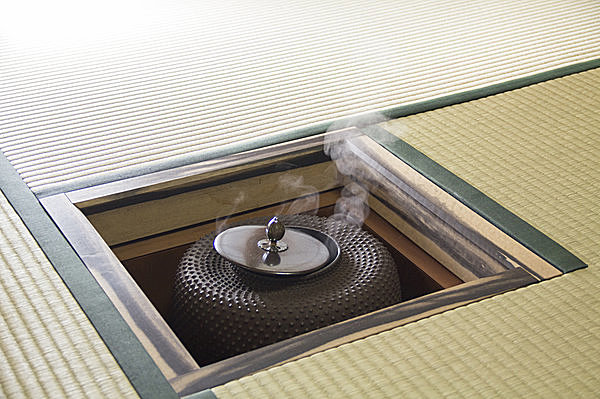

茶の湯のお正月・炉開きが行われ、市中では火鉢や炬燵を出す「亥の日」

また、茶の湯の世界でも、「亥の日」に炉開きを行います。お茶のお正月といわれる開炉の茶事でも、「亥の子餅」は茶席菓子としてよく用いられるのです。

もしもご近所で「亥の子餅」を見かけたら、ぜひ大切な方への手土産に求めたり、ご家庭に持ち帰ってみませんか。

“亥の月、亥の日、亥の刻に食べれば病気をしない”

という言い伝えにあやかっていただけば、この冬、風邪をひくことなく健やかに過ごせるかもしれません。

※参考&出典

現代こよみ読み解き事典(柏書房)

学習に役立つわたしたちの年中行事11(クレオ)

京菓匠 甘春堂サイト