七夕には「そうめん」。 長〜い歴史にこめられた願いとは?

ささのは、さらさら。そうめん、つるつる☆

そうめんのルーツ 「索餅」にまつわる中国の伝説

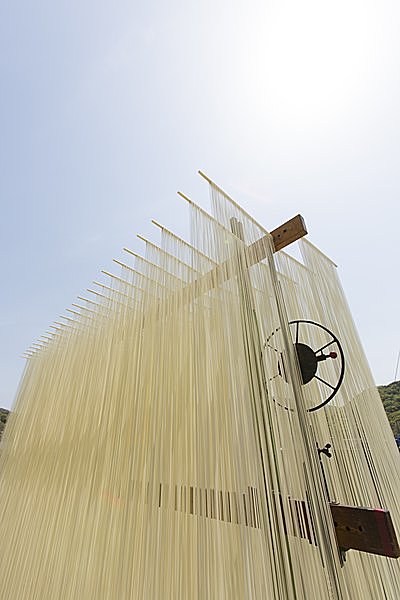

そうめんの天日干し!

「索」は両手で縄を綯(な)う意味で、日本では「麦縄(むぎなは)」とも呼ばれていました。小麦粉・米粉・塩を混ぜた生地を伸ばして細長く切り、縄のようによりあわせて、竹竿にかけて干したもの。蒸したり茹でたりしたものを、醤(ひしお)や酢に付けて食べるのが定番だったといいます。うどんよりも太い麺で、奈良時代以前にはもう日本に伝わっていたのだとか。

「そうめん(素麺)」という呼び名は、「索餅」→「索麺」→「素麺」と変化したという説や、精進料理を意味する「素(スー)」から、僧の食べ物「素麺」を語源とする説もあり、はっきりしたことはわかっていません。

暑さで食欲のなくなるこの季節に、簡単に作れてつるっと食べられる美味しいそうめん。けれど、庶民が気軽に楽しめるようになったのは江戸時代頃からのようです。そうめんは、もともと儀式などに用いられる特別な食べ物でした。

宮中の作法と儀式を記した平安中期の法典『延喜式(えんぎしき)』には、七夕にそうめんをお供えすることが記されています。そうめんはなぜ、七夕の行事食となったのでしょう?

『年中行事抄』という書物にも記されている、中国の伝説があります。

昔、高辛氏(古代中国の伝説上の帝)の子が7月7日に亡くなりました。その霊が、鬼神となって人々に瘧(おこり。マラリヤのような熱病)を流行らせます。その子が生前好きだった索餅を命日に供えて祭ったところ、病の流行はおさまったというのです。

「7月7日に索餅をお供えして食べると、一年間流行病にかからない」。この故事にあやかり、無病息災の願いをこめて七夕にそうめんを食べる習慣が日本にも根付いていったといわれています。

鎌倉時代の儀式書『師光年中行事』には「正月十五日の七草粥、三月三日の桃花餅、五月五日の五色粽、七月七日の索餅、十月初餅」などを宮廷にとり入れて祭事とした、と記されています。季節の行事食として、そうめんは思いの外(?)重要なポジションにいたのですね。

「たなばた」は織姫さまの仕事道具だった?

そうめんの糸に見えてくる?

その昔、選ばれた乙女が川などの清らかな水辺にある機屋(はたや)にこもって、「棚機(たなばた)」と呼ばれる織り機で神様のために心をこめて着物を作り、棚に供えたといいます。水が人々の穢れをはらい、秋の豊作を祈る意味もあったようです。織姫さまのイメージ像に、なんと似ているではありませんか。

仏教が伝わると、この行事はお盆の準備として7月7日の夜に行われるようになります。今でもこの風習が残っている地域があり、ご先祖様の霊をお迎えするために棚に布で作られた幡(はた)を用意する日とされているそうです。その「棚幡(たなばた)」が7日の夜に行われるので「七夕」に変わった、という説もあります。

中国では、7月7日に宮中で『乞巧奠(きこうでん)』というお祭りが行われ、織女星にあやかって女性の針仕事の上達を祈願しました。そして織女と牽牛の、年に一夜かぎりの逢瀬!

現在の七夕の行事は、これらがミックスされたものと考えられています。

そうめんを織姫さまの織り機にかけた糸に見立て、七夕に食べるとはた織りが上達するともされたそうです。たしかに、干された真っ白なそうめんって、聖い糸のようですね。お稽古ごとや仕事のスキルアップにも効果があるかもしれません。

そうめんとひやむぎ、どうちがう? あの色付きめんは・・・

願い事を笹に結びつけるのは、日本風♪

現在は、原料や製法の違いは特になく、 機械麺の場合 JAS(日本農林規格)により「太さ直径1.3mm未満がそうめん、1.3mm以上1.7mm未満がひやむぎ、1.7mm以上はうどん」となるそうです。手延べの場合は、太さ直径1.7mm未満なら どちらで表示してもOK・・・な〜んだ、そんなに違わないのね。とも思いますが、売れ行きからいうと、圧倒的に細いそうめんの方が人気なのだそうです。細いぶんのど越しもよく、夏の贈答品に欠かせない高級感があるからでしょうか。

ちなみに製造されているそうめんは手延べが多く、ひやむぎは機械麺が主流とのことです。一方で、手延べ技術の後継者不足が心配されてもいます。

ところで、束の中にときどき「おまけ」で色付きの麺が入っていて、兄弟で取り合いになったりしますね。これはもともと「色付きが入っているのが ひやむぎ、入っていないのがそうめん」と区別するために、ひやむぎだけに入れていたのだそうです。

もっとも 昔のそうめんは、陰陽五行説に基づいて「五色の短冊」「五色の糸」と同様に5色だったともいわれています。

そうめんの日のイベントやおすすめレシピに興味のある方は、リンク先もご覧ください。

「天の川」のそうめんに 型抜きした具の星々を散らして、夜空のふたりに思いを馳せてみませんか。夏から始まる一年の健康を願いつつ。

地上でもロマンスがめばえそうですね☆

「日本民俗研究大系 第3巻 周期伝承」國學院大學

「揖保乃糸」ホームページ