夏の発生頻度は一日当たり1回以上 八ヶ岳の落雷はいつ起きる?

八ヶ岳は夏季の雷が多い

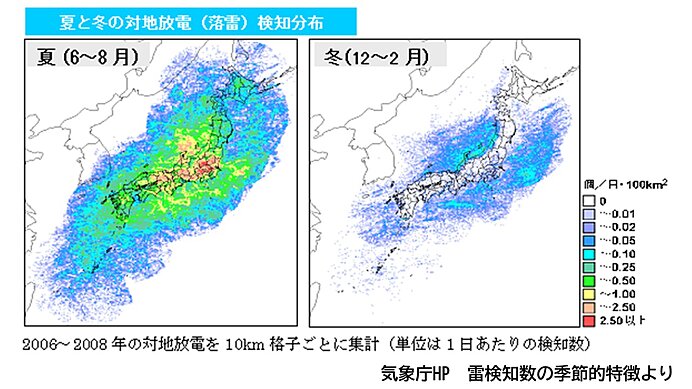

1日当たりの個数(検知数)に注目しましょう。東京、埼玉、群馬、山梨にまたがる関東山地で赤色の100㎢あたり2.50以上の分布が広がり、夏季の日本列島で最も落雷の多いエリアを形成しています。山梨と長野の県境にあたる八ヶ岳周辺は黄色の100㎢あたり1.00以上です。関東山地で落雷数が多い理由は、より海に近く、湿った空気の補給を受けやすいためです。さらに関東平野には風をさえぎる高い山がないため、南風でも東風でも湿った空気が関東山地に到達しやすいことも落雷検知数の多さに表れていると考えられます。八ヶ岳は関東山地ほど湿った空気の影響を受けないものの、一日あたり1回以上の落雷を検知しています。やや北に立地している分、上空に寒気が流れ込みやすく、地上との温度差が拡大することで大気の不安定な状態になりやすいためだと思われます。そのため夏季の八ヶ岳では上空の寒気の動向を知ることが重要です。

冬の落雷分布も見てみましょう。冬季は夏季に比べると落雷自体が少なく内陸県ではほとんど発生していません。実際、冬の八ヶ岳では雷は極めてまれで、南岸低気圧の通過時など落雷が比較的発生しやすい気象条件でも発雷するのは沿岸地域にとどまり、内陸部まで活発な積乱雲のもととなる暖湿気が届かないことが多いです。一方、相対的に北陸地方で落雷が多くなる傾向が読み取れます。冬季は大陸から吹き出してくる季節風が暖流の流れる日本海で水蒸気を補給し、スジ状の雲と呼ばれる対流雲の列を形成します。寒気が強くなることで対流が深まって積乱雲となり、日本海側の地域で「雪起こし」あるいは「鰤(ブリ)起こし」と呼ばれる雷が頻繁に発生します。

私は北陸の冬を経験したことがないので「雪起こし」を経験したことがありませんが、この冬の積乱雲は夏の積乱雲と異なり、雲頂高度は3000m以下で、さらに雲底高度が低く地上に近いところで雷鳴が響くため、かなり大きな音に聞こえるようです。

落雷が起きやすい気象条件

500hPaの高層天気図では3℃ごとに等温線が引かれ、等温線の間隔は100kmのオーダーであることが多いです。このことから、関東山地より北方にある八ヶ岳は一段強い寒気が流れ込みやすく、夕方ごろに積乱雲が発生しやすいものと考えられます。

とくに注意が必要なのが寒冷渦と呼ばれる寒気を伴った低気圧が日本列島に近づく場合です。

いつもの夕立のはずが集中豪雨に

2022年8月24日は高気圧に緩やかに覆われ日中はおおむね晴天でしたが、上空500hPa面では-3℃の等温線が山梨付近にかかっていました。大気の状態が不安定になることが想定されたため、山梨県中・西部には雷注意報が発表され、局地的な雷雨への注意が促されます。寒気は強いものではなかったため、山梨県内でよくみられるいつもの夕立程度で終わるだろうと考えていました。ところが午後7時ごろから八ヶ岳の南斜面に盛んに発雷する活発な積乱雲がかかり続けると、雲はほとんど動かず、午後9時42分までに記録的短時間大雨情報が3回立て続けに発表されました。山梨県内で記録的短時間大雨情報が相次いで3回発表されたのは初めてで、予想を大幅に上回る大雨でした。要因としては大気の不安定な状態という土壌があったうえで、非常に湿った南風が収束し、八ヶ岳南麓にぶつかって強制的に上昇することで、同じような場所で積乱雲が発生し続けたことが考えられます。

もともと八ヶ岳南麓地域はこの地域の言葉で「おんだし」と呼ばれる土石流に悩まされた過去を持ち、甲斐小泉駅周辺にはかつての土石流の痕跡と思われる大岩が現在も点在しています。平均雨量が少ないため、一度大雨に見舞われると災害が発生しやすいのです。治水が進んだ平成以降は大きな土砂災害は起きていませんが、悪い条件さえそろえばこのような記録的大雨に見舞われることがあることを肝に銘じておきたいものです。

展望のためにも午前のうちに登頂を

雲が増えればせっかくの展望がさえぎられてしまいますし、なにより天気に責め立てられているようでゆっくり山を楽しめません。山を穏やかに楽しむために、なるべく午前のうちに登頂し、雲がわく時間には下山のめどが立つように計画しましょう。