天気予報は山の天気を考えるスタートライン 裏にあるシナリオを読み取ろう

天気予報の功罪

実際、過去には事前に予報を確認して日程を設定したにもかかわらず、天気の急変に巻き込まれ遭難してしまった事例が多く見られます。自分の伝えた予報のために命を落とした人がいてもおかしくはないと考えると胸が押しつぶされそうになります。

予報は可能性という具体的に表現しにくいものを伝えている

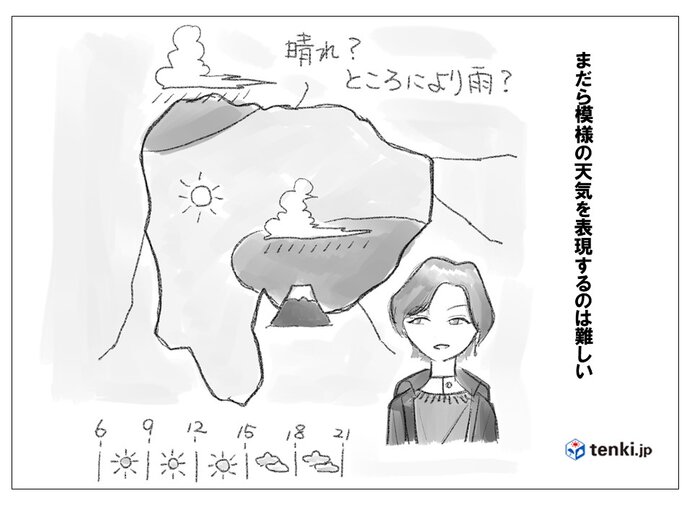

たとえば、暑い盛りのとある日に、上空に寒気を伴った気圧の谷が接近する場合を考えてみましょう。地上と上空の寒気の温度差が大きくなると大気の状態が不安定になり、積乱雲が発生しやすくなることは、日ごろの天気コーナーで手あかのついた話題です。ただ、積乱雲がいつ、どこで発生するかは予想が難しい。県ほどの大きさのある面積の中で雨のところがありそうだと見当はついても、〇〇地区に雨雲がかかるとまではなかなか自信を持っていえることではありません。そこで「昼過ぎから夜のはじめごろ、ところにより雨で雷を伴う」とぼかした表現の予報が落としどころになるわけです。

雷雲のすぐそばにいて不運にも雷雨に遭遇した人からしたら、わかっていたならもっと強く注意喚起をしてほしかったと思うでしょうし、一方でまったく雨雲が近づかなかった地域の人は予報が外れたと感じるのが自然でしょう。「ところにより雨」というのは、ユーザー目線ではわかりにくく、評判がよくないのかもしれません。

さらに輪をかけてユーザーに不親切なのが、上空の寒気がそれほど強くなく、積乱雲が発生するかどうかが不透明なときです。降るところがあるかもしれないし、雨を降らせるほどの雲には成長しないかもしれない。風の助けがあればあるいは……。そんなとき、雨の可能性がだいぶ低いと判断されれば、降水確率を若干上げつつも「晴れ昼過ぎから時々曇り」などと、予報には雨が表現されません。伝える側はひやひやしながら、もしかしたらと思うときがあるかもしれません。一方、天気予報がすべてのユーザーからしたら、予報に雨が表現されていなければ、天気は安定しているものだと捉えるのが自然です。

このように、天気予報というのは晴れか雨かというよりも、可能性という具体的な表現をしにくいものを取り扱っているのですが、一般的にはそれが浸透していないようです。ここに天気予報という情報の難しさがあると感じています。

予報の裏にあるシナリオを読み取ろう

天気の仕事をしている人は「晴れベースだが寒気を伴った気圧の谷が通過するから午後は雲が広がりやすく、可能性は高くないが雨のところがあるかもしれない」というシナリオを把握し、その要点を簡潔な天気予報に表現します。したがって、たとえ予報のど真ん中の天気にならなくても、これぐらいなら想定内という範囲がかなり広くとれるのです。ふもとの天気予報が当たりにくい山岳に入るなら、天気予報だけではなく、ぜひその裏側にあるシナリオの把握に挑戦してみることをおすすめします。

ただ、そのシナリオは、気象会社があまり需要を見込んでいないのか、どこにでも情報が転がっているわけではありません。参考になるのは上空の流れも把握できる気象モデルや気象庁の概況文ですが、ヒントが少ないと感じるでしょう。日本気象協会が運営するtenki.jp登山天気アプリでは、夏山シーズン中は気象予報士がちょっと詳しく概況文(シナリオ)を書いていますので、天気予報と見比べてみて、雰囲気を味わってみてはいかがでしょうか。