危険はどこに?知っておきたい山岳気象遭難の事例

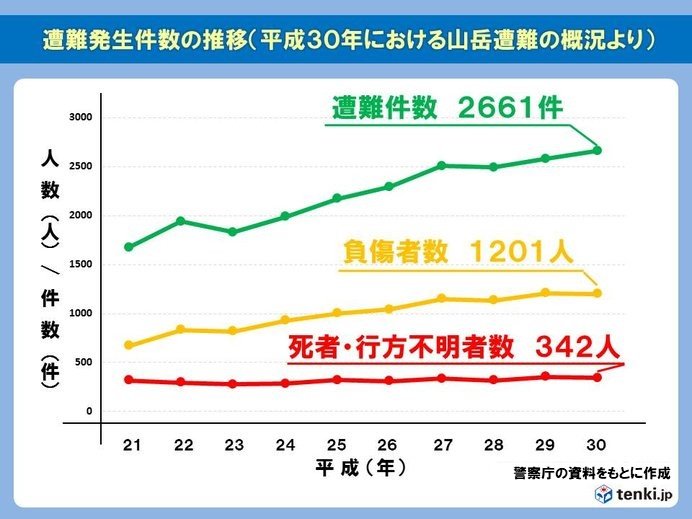

遭難件数は年々増えています。山の中では、街中と同じ感覚で過ごすことはできません。とくに、荒天は登山中に見舞われると命の危険にさらされます。どのような天気が遭難につながるでしょうか。過去の気象にまつわる遭難事例をいくつか紹介します。

悪天候は遭難リスクを押し上げる

今回ご紹介するのは、どの季節であっても起こりうる、遭難リスクの高い気象現象です。普段、街中で日常生活を送っている際にも目にするような天気ばかりですが、山の上で遭遇すると思うような行動ができなくなるため危険です。街の中は、普段感じている以上に安全な場所なのです。

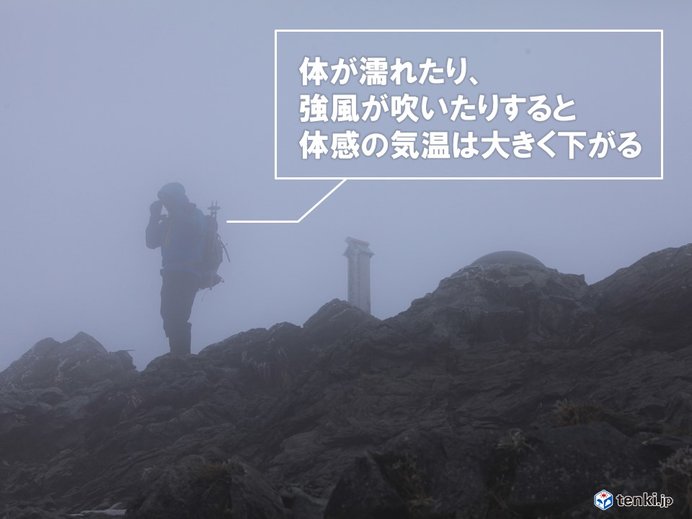

低体温症は雨・風・低温の順で危険

風雨が引き起こしたと考えられる遭難の中でも2009年に北海道大雪山系で起きた遭難事故が有名です。低気圧通過時の強風や雨により、トムラウシ山などを登山中の10名が亡くなった事故でした。発生したのは7月16日のことで 、この日は甲府では37℃まで気温が上がるなど、東北以南では暑くなりましたが、北海道では低気圧や寒冷前線の通過に伴って冷たい空気が流入し、山上は危険な状態になっていました。

低体温症という言葉の印象から、とりわけ低温がリスクを増大させると考えがちですが、実際に危険度を高めるのは雨、風、低温の順番だとされています。たとえ真夏であっても、体を濡らすことはリスクを大きく上げてしまい、さらに強風が吹くことで体温はどんどん奪われていきます。そのため、近年の登山ウェアは、保温や防風といった考え方に加えて、なるべく体を濡らさないように汗さえも肌から素早く遠ざけることがトレンドになっているようです。

急激な天気の悪化は遭難リスクが高い

平成28年の大型連休は、4月30日から5月1日にかけて天気が急速に悪化し、北アルプスで遭難が相次ぎました。当日は、まだ気象予報士ではなかった私も北アルプスの鹿島槍ヶ岳に向けて登山の最中でした。30日の昼頃までは青空が広がり、槍ヶ岳まで見通せるような素晴らしい展望が広がっていたことを覚えています。しかし、立山や剣岳の上空に不思議な雲(レンズ雲)が浮かんでいるのに気が付いた数時間後、あたりは急激にガスに包まれて雪が降りだしました。

このように、午前中は晴れていても午後になって急に雨や風が強まったり、夜間に天気が崩れてしまったりといったケースでは、天気が荒れてからだと下山が容易でなくなり、非常に危険な状態に陥ってしまいます。

落雷は登山者の大きな脅威

当日、本州付近は高気圧に覆われて全国的に晴れました。しかし、関東(館野)の上空500hPaには平年より7度以上低い3月並みの寒気が流れ込んでおり、地上との温度差が大きくなっていました。この温度差が大気の状態を非常に不安定にしていたようです。正午ごろから山沿いを中心に積乱雲が発生し、関東は平野部でも雷雨になりました。

落雷や雷雨は、夏の夕立のイメージが強いですが、大気の状態が不安定になれば、年間を通して発生します。森林限界よりも樹林帯のほうが落雷のリスクが低くなりますが、完全にリスクがなくなるわけではありません。丹沢の事故は、木の下に避難した後に起こっています。山の上で遭遇すれば非常に危険ですし、精神的にも焦燥します。登山者にとってとても恐ろしいものだといえます。

天気の悪化は事前に予想されている場合がほとんど

スマートフォンから利用できる気象情報であれば、電波の届くところならどこでも最新の天気予報を確認することができます。天気予報は確実ではないことに気をつけなければいけませんが、リスク管理に役立てて欲しいと思います。