雪原に現れた奇怪な魔物の正体は?キャンバスに「アルプス」を定着させた画家セガンティーニ後編

「虚栄」「淫蕩の罰」「悪しき母達」の人物はなぜ罰せられねばならないのか?

「生命(生成 La vita)」木の根に溶融したような母子像の表現と象徴性が印象的です

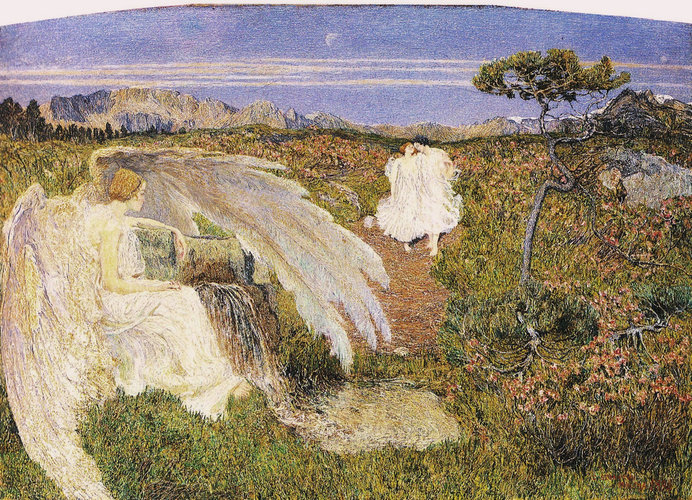

セガンティーニも決してこの時代傾向と無縁ではないばかりか、世紀末画家の代表の一人とすらされます。世紀末風の妖しいモチーフは、たとえば「悪しき母達/嬰児殺し(Le cattive mardi 1894年)」「いのちの泉のほとりの愛(L'amore alle fonti della vita 1896年)」「虚栄(La vanita 1897年)」など、印象的かつエロティックなモチーフが、美しく厳粛な雪山の景観や、高地の短い夏の草原の中で立ち現れるようになります。

これらの絵を、なぜセガンティーニは描いたのでしょうか。セガンティーニは、「淫蕩の罰(涅槃のプリマ)」のテーマについて「私は邪淫の女を雪と氷のニルヴァーナ(涅槃)の中に罰する」と、強い言葉で説明しています。しかし表題やこの言葉に表れているような厳しい「罰」を、彼女たちが受けているようには見えません。そもそもニルヴァーナ(涅槃)とは、人が目覚めるべき仏性の悟りであり、因業からの解放です。東洋思想に疎いかもしれない西洋人のセガンティーニが、涅槃の意味を地獄や煉獄の意味に勘違いしていたとは考えがたく、むしろ都市のただれた悦楽や快楽のない、雪と氷ばかりのアルプスの山中を、魂を浄化する場として捉えると、この言葉の「罰する」の意味が見えてきます。

四季のめぐりこそが生命と世界の本源であり、人間もまたそのサイクルに従って生きることこそ神に叶った生き方である、とセガンティーニは考えていました。アルプスに暮らす人々こそ、長い冬の間、「雪と氷のニルヴァーナ」に閉じ込められるのです。

セガンティーニの象徴絵画は、アルプスの大聖堂に捧げたイコンである

「二つの母(Le due mardi)」分割主義技法と象徴主義、バルビゾン派的色調とテーマが融合した傑作

生命たちは春になれば復活し、歌い、踊り、争い、生殖し、いわば「淫蕩に耽る」わけです。「虚栄」は表題から「水面に移る自身の裸体に見ほれている虚栄心の強い若い娘に下されるであろう罰」がテーマであるように思われますが、ニュートラルに鑑賞すれば、娘はそれほど自分の姿を熱心に見つめているようには見えません。セガンティーニはこの絵について、「アルプスの春特有の魔術的な静寂を、画面で満たすようにした」と説明しています。遠景右の丘の中腹には、白いローブをまとって輪になって踊っているらしき娘たち(プリマ!)が小さく見えます。手前の少女は、その一群の一人なのでしょう。そう、「虚栄」で描かれている娘たちは、「淫蕩の罰」で雪山に凍結浮遊していた娘たちに他なりません。彼女たちは季節の移ろいとともに、春になると生を謳歌し、冬になると高山の雪原で凍りついた池の底で静かにたゆたう金魚やフナのように休眠する、アルプスの自然の精霊なのです。

セガンティーニの絵は、19世紀末の画法やモチーフを用いながらも、その画面からは、たとえばジェラールの「プシュケとアモル」、バーン・ジョーンズの「眠り姫」、ウォーターハウスの「嫉妬に燃えるキルケ」、ギュスターブ・モローの「出現」、ミレイの「オフィーリア」等の神話・御伽噺を題材にした18~19世紀の西洋絵画、それらの煽情性やドラマ性、過剰な装飾性といった特徴が、一切見られません。セガンティーニが多くの世紀末画家たちと決定的に違うのは、都市生活者ではなかったことです。彼の周囲には厳しく雄大なアルプスの自然と、その自然の中で懸命に生き抜く農民たちの姿が常にありました。時代の気配やトレンドを濃厚に呼吸し、妖しげなイメージを取り入れながらも、その画面には他の画家にはない凛として張りつめた精神性が漲(みなぎ)り、世紀末都市文明の爛熟や退廃のムードは無化されています。

「淫蕩の罰」の娘たちは、まるで兜率天(とそつてん)で瞑想にふける弥勒のようにも見えますし、「悪しき母達」で赤子の頭部の実をつける怪樹にからみつかれている母親は、全身蒼白になりながらも、その表情は苦痛や恐怖は見られず、うっすらと目を閉じた菩薩のような表情です。時に仏像や仏画に描かれる如来や菩薩が奇怪な怪物として表現されることがあるように、セガンティーニの象徴絵画の人物像は、個性をもったキャラクターではなく、セガンティーニなりの形式と信仰に基づいた「聖像」の表現、正教会の「イコン」に近いものだといえます。

セガンティーニにとっての母と父とは?「アルプス三連祭壇画」から見えてくる信仰

「いのちの泉のほとりの愛」日本では名詩「わがひとに与ふる哀歌」へと昇華しました

一方で「父」については対照的に希薄、不在に見えます。セガンティーニにとっては父、父性とは無用なものだったのでしょうか。筆者は、アルプスの山への偏愛にこそ、セガンティーニの父への思いが関わっているのではないかと思います。山を「偉大な父」として捉えていたのではないでしょうか。そしてその懐に生きる人間、牛や馬や羊などの家畜は、父なる山の息子たち、娘たちであると。

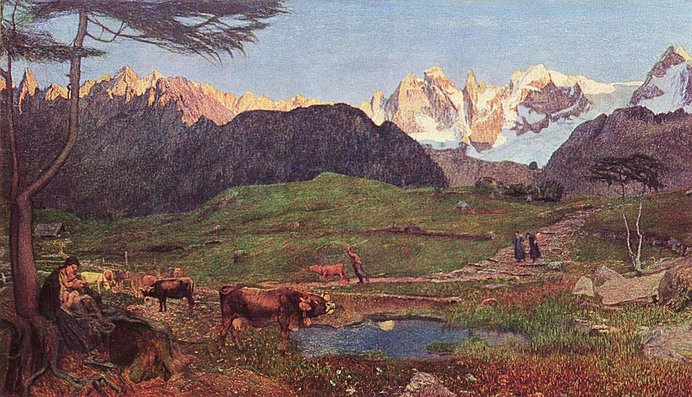

「葉山(端山)」と呼ばれる低山や丘陵から、雪を頂く荒涼たる山岳に至るまで、日本人にとって「山」は「死者の往く場所」であり、また俗世を捨てた人々の厳しい修験の場=聖地でした。そのような信仰の薄いヨーロッパ人の、山を俗化しているともいえる「登山」を筆者は好まないのですが、「アルプスの画家」セガンティーニには、古来の日本人が抱いていた山への信仰に通じるものが確かにあるように思われます。遺作となった「生命」「自然」「死」の三連作は「アルプス三連祭壇画」と名づけられ、中央に「自然」、左右に「生命」と「死」を配する、祭壇画(altarpiece)の中でももっともスタンダードで伝統的な三連祭壇画(triptych)の形式を踏襲して完成されるはずのものでした。「生命」では左端に聖母子像になぞらえた母と幼子の姿が、「自然」ではヤギや牛を引く壮年の男女の姿が描かれます。彼らの歩む先には青白いアルプスの雪山が遠く見え、そして「死」では雪原の中の野辺送りらしき様子が描かれ、雪山はすぐ間近に迫っています。「生」をもたらす母が左に、「死」とともに人を懐に迎える父なる雪山が右に。

幼くして両親を亡くしたセガンティーニですが、まさに絵画を通じて、なつかしい母と父に邂逅していたのかもしれません。

セガンティーニの大半の代表作を所蔵するスイス・サンモリッツのセガンティーニ美術館は昨年末にリニューアルオープンしています。ヨーロッパは遠い、と言う方には、国内でも岡山県倉敷市の大原美術館で「アルプスの真昼(High Noon in the Alps 1892年)」を鑑賞することが出来ますよ。

参照

L'opera completa di Segantini (Classici dell'arte Rizzoli)

大原美術館

セガンティーニ美術館がリニューアルオープン

写真

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

セガンティーニの家族。セガンティーニは家族のために一心に画業に打ち込みました

※公開後、記事の画像を一部差し換えています(2020/1/31)