地層のページに刻印された奇妙奇天烈な生物たち。「カンブリアン・モンスター」とは?

三葉虫の化石

バージェス峠の地層に奇妙奇天烈動物、現る

ヨーホー国立公園

それらの化石には、三葉虫やウミユリなど、既知の古代生物に混じって、一見何だかわからない不思議なかたちの化石生物の痕跡も多くふくまれていましたが、ウォルコットはこれらを古代のエビや軟体動物の組織の一部であろうと見立て、その後長く放置されることになります。それから半世紀近くが経った頃、イギリスの古生物学者ハリー・ウィッティントン(Harry B. Whittington)がバージェス頁岩の化石を再調査し、ケンブリッジ大学のチームとともに、ウォルコットコレクションをを徹底的に調べ直しました。ウィッテントンの結論は驚くべきものでした。バージェス頁岩からは約120の動物種類が確認され、節足動物(三葉虫など)、海綿の仲間、棘皮動物(ナマコの仲間やウミユリ)、刺胞動物、軟体動物などの原生生物と同類に属するものやヒオリーテス類など絶滅動物として判明しているものがある中に、分類不明のものが多く含まれ、ウィッテントンはこれを「奇妙奇天烈動物」と名づけました。ほとんどの生物は現代のどの生物とも類似性が乏しく、体の基本構造が異なるまったく別種の新種の生物である、として分類群(タクソン)不明のプロブレマティカ(problematica 不詳化石/所属不明化石)としたのです。ウィッテントンは1972年から次々に化石調査の成果を公表しました。

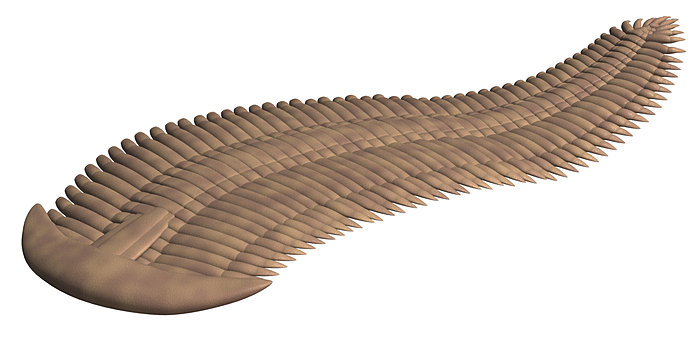

獲物を捕らえる強力な上腕足と、放射状に配列された歯のある円盤状の口器を持つ、最大1メートルに達するカンブリア紀最強の捕食動物アノマロカリス・カナデンシス (Anomalocaris canadensis) 、ノズルホースのような口と五つの大きな目を持ち、その想像図が発表されると学会議場が爆笑に包まれたともいわれるオパピニア(Opabinia regalis)、お萩からツノがたくさん生えたようなウィワクシア(Wiwaxiidae)や桜餅のような姿のオダライア(Odaraia)、我々人類を含む脊椎動物の共通祖先ピカイア(Genus Pikaia)、夢魔としか思えない幻想的な怪物ハルキゲニア(Hallucigenia)、まるで羽毛に覆われたようなカナディア・スピノサ(Canadia spinosa)など、実際、それらの想像図は、怪獣の登場する特撮番組を見て育った戦後の日本人が見ても、びっくりするような奇妙なものぞろい。

それでも、当初それはさほど話題にはなりませんでした。しかし、ハーバード大学教授で進化生物学者・古生物学者でエッセイストのスティーヴン・ジェイ・グールド(Stephen Jay Gould 1941~ 2002)が1989年、著書「ワンダフル・ライフ―バージェス頁岩と生物進化の物語(Wonderful life : the Burgess Shale and the nature of history)」において、バージェス動物群の代表種カタログを印象的に紹介し、バージェス動物群は一気に世間の耳目を集めることになります。バージェス動物群は「カンブリアの大爆発」と言われる、生物の爆発的な多様化と繁栄の時代の象徴として、それまでの古代の海の生物層のイメージを掃討し、刷新してしまいました。

恐竜時代はもちろん、アンモナイトやウミサソリなどがいたシルル紀や石炭紀(およそ4億年~3億年前)と比べても格段に地味な、三葉虫が海底を這い、柄の長いイソギンチャクのようなウミユリがゆらゆらゆれてクラゲが漂う程度の、カンブリア紀のパッとしない想像図は、シュルレアリストの描く幻想絵画のような世界へと一変したのです。

「青ぞらいっぱいの無色な孔雀」の「化石」が発見されるときがやがて来る?

アノマロカリス ※イメージ

さらに、1922年にアデレード大学のエッジウォース・デーヴィッドらによりオーストラリア南部のフリンダース山脈のアデレード塁層から発掘された奇妙な生物化石は、1959年になってから、原始的な単細胞生物以外にはいないと考えられ生物化石がほとんど見つからないことから「隠生代」とも名づけられてきた先カンブリア時代(Precambrian period 5億4,100万年前以前。対してカンブリア紀以降を顕生代と言います)の末期に繁栄した多細胞生物の化石であると結論付けられ、「エディアカラ生物群」と名づけられ、こちらもその後各地でその前後の時代の生物化石が見つかるようになりました。

古生物学は、生物の何十億年にもわたる歴史から比べれば決して十分とはいえないわずかな痕跡を、危険な僻地から汗まみれで掘り出し、それを手がかりに、なめるように詳細に検証して遠い過去に生きた生物たちの姿をどうにか統合して再現します。しかし、たとえばすぐ身近に生きている団子虫のような虫でさえ、その生態はわかっていないことだらけであり、まして何億年も前の生物のことなど本当はほとんどわからないのです。ですから新しいわずかな発見があると、たったそれだけでしばしばそれまで積み上げた再現図はガラリと変更されてしまったりします。恐竜の再現イメージが、どれほど著しい変わりようかを見れば、今まことしやかに描かれている中生代の恐竜や、カンブリア紀の奇妙な動物たちの想像図も、あっさり大幅に書き換えられてしまうということが、きっと将来も起きるでしょう。今とはまったく違う観測機が考案され、空気や水から太古の生物の痕跡を見つけることができるようになったら……宮沢賢治が「春と修羅 第一集」の序で述べたように、「青ぞらいっぱいの無色な孔雀」や「透明な人類の足跡」が、宮沢賢治の言う決して化石にはなりえないような「生物」の生きた証拠も見つかるかもしれません。

すばらしきかな命よ。グールドのメッセージ

エディアカラ生物群 スプリギナ ※イメージ

えてして進化論は、より劣った下等な生物から、より優れた高等な生物が出現して淘汰していく、という考えに陥りがちで、これはいわゆる優生思想につながりかねない危険性もふくみます。グールドの批判は、このような進化論の一面であるヨーロッパ的進歩主義思想への警鐘でもありました。適者生存とは、より優れたものが必然的に生き残る決定論ではなく、ある種が生き残り、ある種が滅亡するのは、偶然の結果や、たまたまの運不運に過ぎない、と主張したのです。滅びたから劣っていたのでも、生き残ったから優れていたのでもない。生命はいつも混沌としながらそれぞれが懸命に生き、ときに大きな地球的変動によって翻弄されながらもたくましく生きつないできた。どの時代も豊かなすばらしい命に満ち満ちていたのだ。そんな思いを「ワンダフル・ライフ」というタイトルにこめたのでした。

私たち人間も、えてして他の生物たちが人間社会にとって少しでも不利益をもたらしたり無益なものだと判断すると排除(駆除)しようとします。そこには「人間のほうが優れていて、人間が優先されるのは当然」という驕りがあるからなのかもしれません。でも決してそうではない、と認識することこそ、人類が「知性」を得た本当の意味なのではないでしょうか。

ワンダフル・ライフ―バージェス頁岩と生物進化の物語 (スティーブン・ジェイ グールド 早川書房)

カンブリアンモンスター図鑑 カンブリア爆発の不思議な生き物たち (千崎達也 秀和システム)

茨城県で発見された、日本で最も古い5億3300万年前の地層