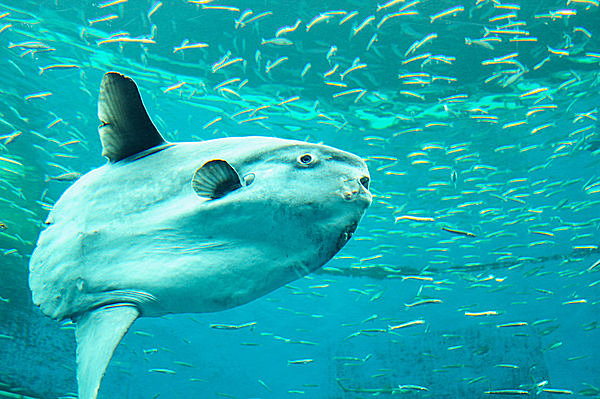

マンボウが絶滅危惧種に !! 原因は “混獲” か ?

日本にも生息。魚網にかかる “混獲” が世界的に深刻…。

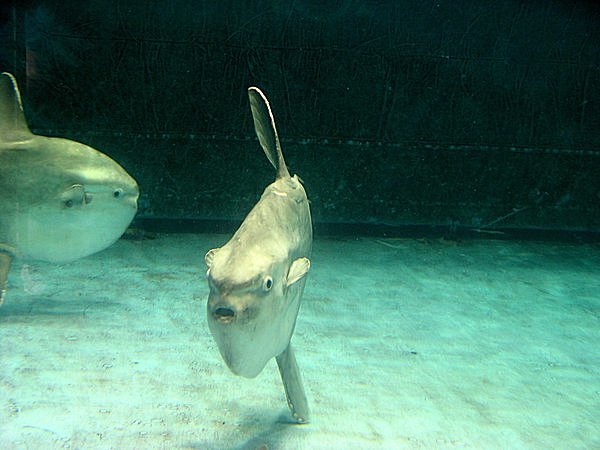

正面から見ると薄い…

原因の一つとして、“混獲”が考えられます。マンボウは世界的に広く生息していますが、はえ縄漁や、流し網漁などで混獲される例が相次いでいます。混獲とは、漁業の際、獲ろうと思っていない別の種や、獲ろうとする魚などの幼魚を、意図せずに漁獲してしまうことです。

大規模なトロール漁では、クジラやイルカ、ウミガメ、サメなどが混獲され、マグロ漁では獲る必要のないマグロの幼魚が混獲されてしまいます。特にウミガメの場合は絶滅の危機に瀕しているため、最近では、漁業方法そのものの改良が行われています。

19日に発表されたマンボウも世界中で混獲されているため、国際自然保護連合(IUCN)は、生息数の減少が懸念されるとして、絶滅危惧種に指定しました。絶滅危惧種は、絶滅の危険性が高い順に3段階に分かれていますが、マンボウは、絶滅危惧Ⅱ類(VU)、「絶滅の危険が増大している種」とされました。

10年前から北海道でマンボウ !? 海水温上昇で、去年は1トン超の “巨大マンボウ” が !!

沖縄で食べられる「アカマンボウ」は、形は似ているが、マンボウとはまったく違う種類。

昨年は特に海水温が高かったためか、函館沖の定置網に、全長3.5m、重さ1トンを超える巨大マンボウがかかり、研究者や漁業者たちを驚かせました。また、釧路沖でも10年ほど前から毎年、サケの定置網に大量のマンボウがかかっています。マンボウを食べる習慣がないので、漁師たちは1匹1匹、マンボウを海に戻していますが、毎回100匹以上、多いときには1000匹近いマンボウを海に戻す作業はかなりの重労働で、地元では「おじゃまんぼう」と呼ばれています。

混獲を防ぐために

混獲は地球の生態系を壊すだけでなく、漁業者たちにも影響が大きいものです。たとえば、網にからまったカメを救出するのに時間がかかって作業効率が落ちたり、本来獲りたかった以外のものがたくさん獲れて餌が無駄になったりなど、漁業者の頭を悩ませています。

そこで最近では、カメが飲みこみにくく、はずしやすい釣り針が開発されたり、カメが生息する水深よりもさらに深いところに餌を沈めてマグロなどを獲ったりなど、さまざまな取り組みがなされようとしています。

養殖ではない漁業界では今、混獲という難問がつきつけられています。乱獲による個体数の減少であれば、単純に、漁獲量を制限すれば解決しそうですが(実際には、そう簡単ではありませんが)、混獲の解決となると、いろいろな面からの工夫が必要とされます。

世界中の海にいるマンボウ。その愛くるしい姿が、世界の海から消えてしまう日がきてしまうのでしょうか。子どもたちにも人気のマンボウが絶滅しないように、研究者や漁業関係者の取り組みが求められようとしています。