南岸低気圧とは 雨や雪になる条件 この冬の発生可能性についても気象予報士が解説【動画あり】

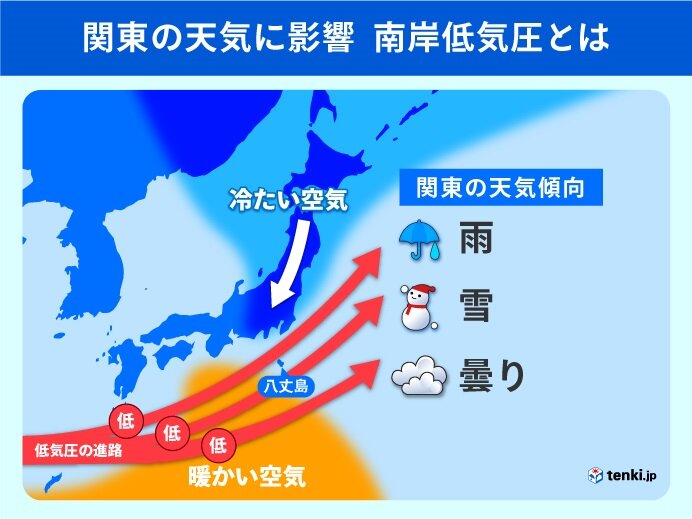

南岸低気圧とは 本州の太平洋側に大雪をもたらす気象現象

この低気圧が通過するタイミングで、冷たい寒気が日本列島を覆っていると、降るものが雪になり、普段雪が降らない関東地方などの太平洋側の地域に雪をもたらします。

そのため、冬に関東地方に雪をもたらす現象はほとんどが南岸低気圧によるものです。

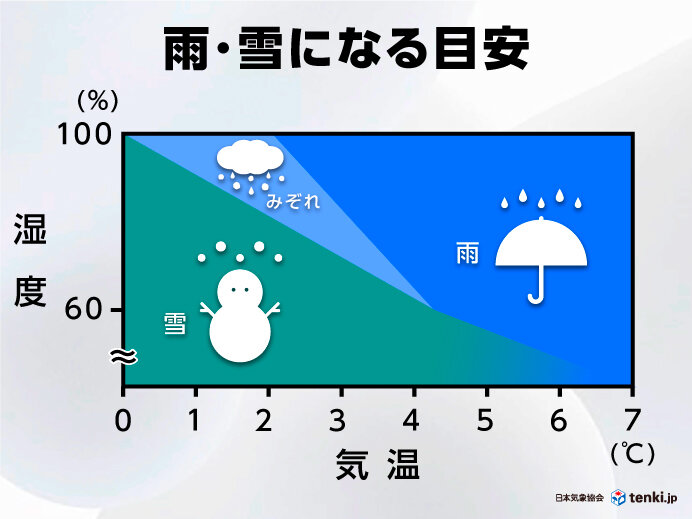

雨か雪になる条件 湿度が低いと気温が高くても雪になる

湿度が100%に近いときは地上気温が0℃から2℃ぐらいでみぞれや雪に変わりますが、湿度が50%前後だと地上気温が5℃から6℃ぐらいでも雪に変わることがあります。

関東では、6℃を下回る予想になると雪の可能性があるといわれています。

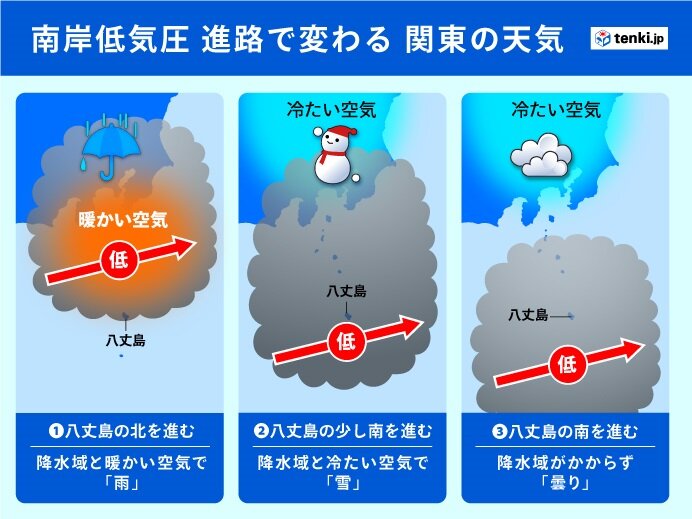

関東で雨か雪か 低気圧経路と八丈島の関係

パターンは以下の3つです。

①南岸低気圧が八丈島の北を進む場合、関東には低気圧の降水域がかかり、暖かい空気も流れ込みます。そのため降るものが雪ではなく、雨になりやすいです。

②南岸低気圧が八丈島の少し南を進む場合、関東には降水域がかかる一方、北から冷たい空気を引き込みます。そのため雪が降りやすく、時には大雪になることもあります。

③南岸低気圧が八丈島の南を進む場合、降水域そのものが、関東の陸地まで届かず、雪も雨も降らないことが多いです。ただ、冷たい空気が南下するため、関東では、雲が広がりやすいです。

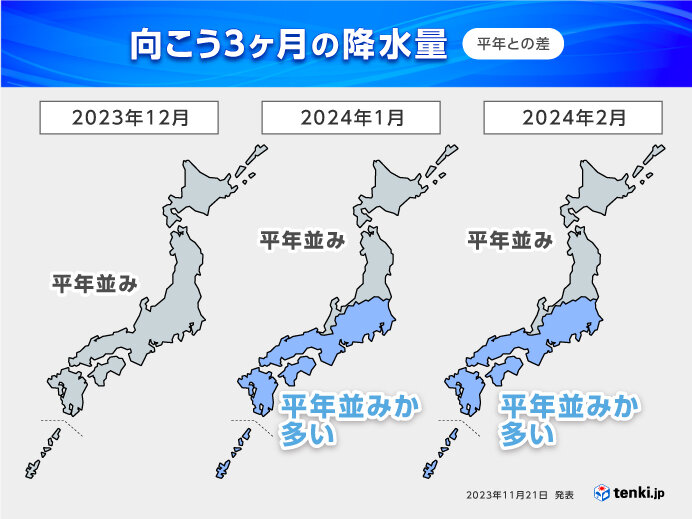

2023年から2024年の冬は? エルニーニョ現象で南岸低気圧が多い傾向

エルニーニョ現象が発生しているときの冬は、西高東低の冬型の気圧配置は持続しにくく、低気圧が日本付近を通過しやすいという特徴があります。

2023年12月から2024年2月までの3か月予報によると、2024年1月から2月にかけては、本州の太平洋側の地域の降水量は「平年並みか多い」予想となっています。これは、南岸低気圧による降水が多く予想されていることを意味しています。

寒気の入るタイミング次第では大雪になる可能性があるため、事前の備えをするようにしてください。

南岸低気圧は大雪災害をもたらすことも

2014年2月7日から8日と、2月14日から15日は、南岸低気圧が通過した影響で、西・東日本の太平洋側で雪が降りました。2月7日から9日にかけての雪では、東京都心で27センチ、千葉県千葉市では観測史上1位となる33センチの積雪を観測しています。

翌週の14日から16日にかけては、内陸部を中心に前週を上回る記録的な大雪となり、山梨県甲府市では過去最多の倍以上となる114センチの積雪が観測されました。

当時、日本列島が強い寒気に覆われていたことに加え、本州の南海上を低気圧が急速に発達しながら通過してまとまった降水となったことが、大雪の主な原因と考えられています。

道路や鉄道の通行止めで複数の地域が長期にわたって孤立状態に陥ったり、亡くなられた人もいたりと、各地で大きな被害が発生しました。

南岸低気圧通過時の注意点

大雪に関する気象情報は、予想される現象の数日前から発表されます。予想降雪量、降雪のピーク(注意を要する時間帯)などは随時最新の情報を確認し、事前対策の目安にしましょう。

降雪中に暴風が伴う場合には、暴風雪警報が発令されることがあります。暴風雪になると、視界が非常に悪くなり自動車などの運転にも支障をきたします。

交通障害が予想される場合、あらかじめ目的地までのルートを変更したり、不要不急の外出自体の延期・取りやめを検討したりしましょう。

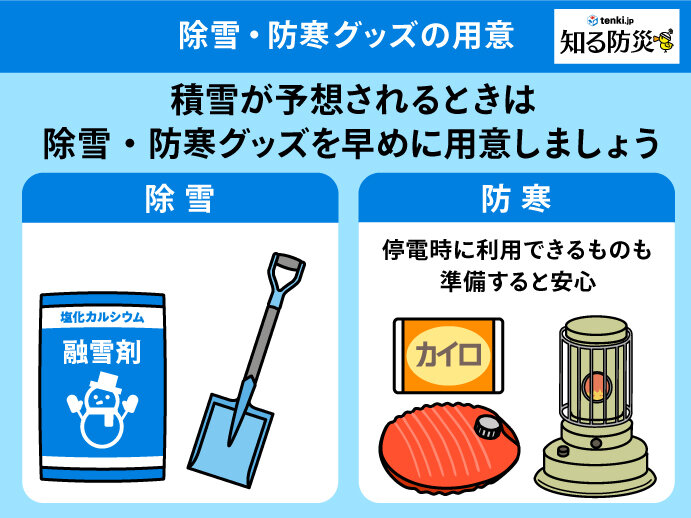

除雪・防寒グッズや非常用グッズの確認

電気やガスの暖房が使えなくなる可能性があります。防寒グッズ(カイロや湯たんぽ、灯油ストーブなど)を用意しておきましょう。

停電時にも情報が得られるように、電池式のラジオやモバイルバッテリーなどがあると安心です。

低温で水道管が凍結するおそれもあります。水道管の凍結対策や、飲料水の備蓄、生活用水用に浴槽に水をためておくなどをしておきましょう。

グッズの使用期限や消費期限は定期的に確認しましょう。