「復興」は「復旧」にあらず 3.11被災地のその後を見つめて

何が起きていたのか 巨大津波の痕跡をこの目で確かめる

写真の南三陸町防災対策庁舎では、屋上に避難した多くの町職員が津波に流され亡くなりました。助かったのは、風向風速計やアンテナが取り付けてある支柱によじ登った僅かな人たちだけでした。最後まで防災無線のマイクから避難を呼びかけて亡くなった女性職員のことが思い出されてなりません。

陸に上がった漁船 「第18共徳丸」

四階建てビルが横倒し「江島(えのしま)共済会館」

恐るべき津波の高さ 四階まで打ちぬかれた「雇用促進住宅」

「第18共徳丸」や「江島共済会館」など、10年後の今日に至るまで、被災地では数多くの震災遺構となりうる構造物が解体されて消えました。被災自治体にとっても、これら災害遺構の問題が重荷になっていたのは間違いありません。被災者の心情など、熟慮を重ねたうえでの結論であり、やむを得ないものでしょう。

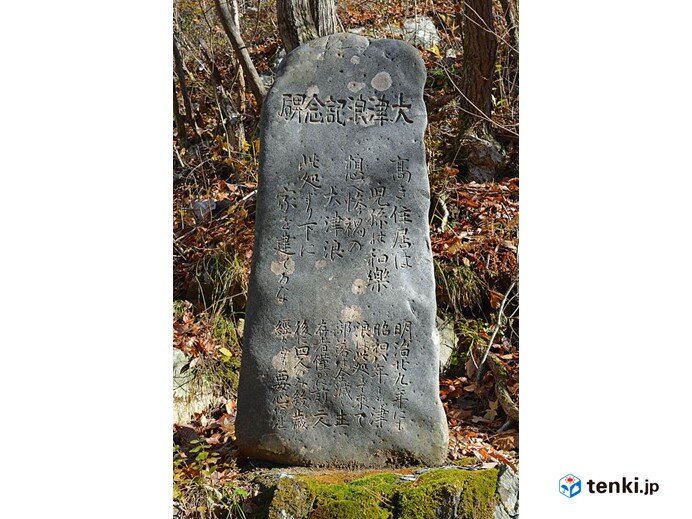

先人の教えを守り 犠牲者を出さず 姉吉の「大津浪記念碑」

高き住居は児孫に和楽

想へ惨禍の大津浪

此処より下に家を建てるな

明治廿九年にも昭和八年にも

津浪はここまで来て部落は全滅し

生存者僅かに前に二人、後に四人のみ

幾歳経るとも要心あれ

碑文には、ここより下に家を建てるなということ、明治と昭和の大津波では、集落が全滅したことなどが書かれています。この石碑とは別に、東日本大震災の津波の到達点を示す新しい石碑が約50m海側、標高差にして10mほど低い所にありました。地形図によると標高で40mほど遡上したことになります。石碑から先は姉吉漁港に下りていきますが、民家は建てられていませんでした。住民は先人の教えを守り、この地区では東日本大震災の津波の犠牲者を出さなかったと聞いています。

「復興」は「復旧」にあらず

明治と昭和の津波の直後には多くの集落で高台移転が計画されたものの、住民の合意は困難を極め、頓挫→現地再建(復旧)→再被災の歴史が繰り返された所が少なくありません。危険とはわかっていても「なりわい(漁業)」を優先せざるを得ない地域の実情もありますが、改めて「復興」は、「復旧」ではないことを肝に銘ずる必要があります。

東日本大震災のような巨大津波はいつの日か必ず再びこの三陸の地を襲います。また、今後想定される南海トラフ巨大地震の被害想定域でも同様です。今を生きる私たちだけのためではなく、悲劇を繰り返さないように子孫に伝える義務があります。そのことを絶対に忘れてはなりません。

10年の歳月が流れて

塩竃市は、ほかの壊滅的被害を受けた地域に比べて、被害は比較的軽微だったため、防潮堤やかさあげなどハード面の対策はほとんど採用されず、現地再建(復旧)の手法がとられました。塩竃市における今回の津波の浸水域(写真下)が、ほぼ江戸時代の海岸線に沿って広がっていたことを考えると、長い月日が経てば再び同じような被害を受けることになります。その点に留意する必要があります。

この10年の間にも、地震、津波だけではなく、台風、豪雨など自然災害は形を変えて、日本列島を襲いました。この国に生きるということは、自然災害に向き合いながら生きるということです。私自身も、日本気象協会の気象予報士として、緊迫した多くの場面で、情報発信に携わった経験、そして震災の被災者としての経験を今後に生かしていきたいと思います。

塩竃市東日本大震災モニュメント 地図に白抜きで津波の浸水域が描かれている