「本草学」にまつわるあれこれ! 不思議ないきもの「冬虫夏草」のこと、ご存じですか?

「冬虫夏草」。漢方生薬として扱われるのはコウモリ蛾科の幼虫に寄生した一種のみ

今記事では「本草学」にまつわる 「冬虫夏草」についてご紹介!

これから宴席に出席する機会も増えますが、美味しいものを前にすると、つい箸は進んでしまうもの。

結果、胃腸や肝臓などに負担をかけがちですが、「暴飲暴食気味かな?」と思ったときに思い出してほしいのが、動物・植物・鉱物などの薬用効果を研究する「本草学」なのです。

「冬虫夏草」という不思議ないきもの

ヒマラヤ山脈を臨む、地球上で最も広大な高原・チベット

易の思想によれば、植物(草)は陰の性質をもち、動物(虫)は陽の性質をもつとされ、「冬には虫として動きまわり、夏に草となって実を結ぶ」生き物が存在してもおかしくないと思われていたのです。

本草学の文献のなかに登場する「蝉花」や「冬虫夏草」という記述は、いずれも「虫草」の別称であり、動物(昆虫)でもあり植物でもある生き物を表していました。

「冬虫夏草」については、中国の高級珍味として現在も売買されているもので、聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。もともとチベットの高山帯に生息するコウモリガの幼虫に寄生する植物のことをいいましたが、日本では虫に寄生する植物の代名詞として用いられました。

陰陽の要素をあわせ持つ「冬虫夏草」は、不老不死、強精強壮の秘薬として尊ばれるとともに、宮廷料理にも最高級の食材として用いられたのです。

19世紀初頭に日本の本草学者が書いた『千虫譜』などにも、長崎に中国寧波から「蝉花」が薬草としてもたらされたとあり、日本でも薬として用いられていたことが確認できます。

近代化のなかで失われた“本草”マインド

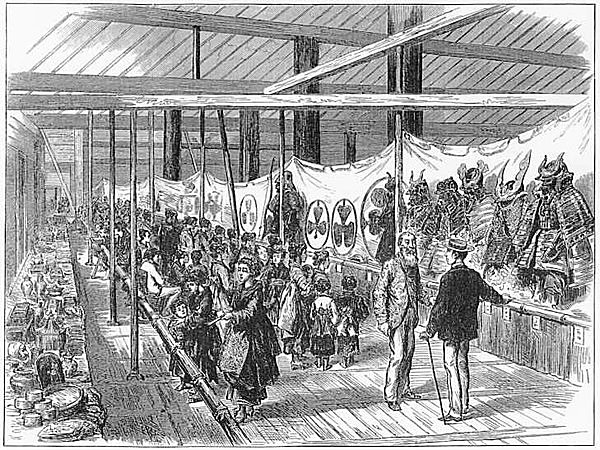

明治5(1872)年に開かれた「第1回京都博覧会」の様子(新聞の挿絵)

世に知られていない“本草”が公開されるこの展覧会は、学者たちの情報交換の場であり、庶民にとっても楽しめる娯楽イベントでした。

この本草学者による展覧会が、名物学、物産学といった新たな学問分野へと発展し、のちの「博物学」へと進化しました。明治以降の万国博覧会の日本におけるひとつの起源は、この本草学にあったのです。

幕末の時期に最盛期を迎えた日本の本草学ですが、やがて明治維新が起こると、西欧から導入された近代薬学が普及し、生薬を研究する東洋医学の小さな一ジャンルとして軽視されるようになります。

本草学から博物学へ。

東洋医学から西欧医学へと進化を遂げたようですが、実際はそこで損なわれたものも多かったといわれています。たとえば、動物・植物・鉱物といったジャンル分けは西欧的な分類法にもとづくものであり、対象物の自由なイメージを固定化してしまうものでした。

つまり、もとの草にふれる“本草”マインドは近代以後、徐々に失われていったのです。

体験(実践)に、常にたち戻ろうとする本草学

福岡市にある貝原益軒の銅像。地元の偉人として時代をこえて尊敬され続けている

これは、江戸中期の本草学者、貝原益軒の言葉です。五感を用いた実体験によって情報を得ることも重要ですが、その得られた情報をもとに実際の行動に移すことも、本草学が重視した姿勢でした。

もしかすると現代は、自然に体で触れてリアルな体験を得ること、得た知識をまた体験に戻すこと、いずれも欠けている時代なのかもしれません。

二次情報にばかりに惑わされるのではなく、オリジナルとしての「実物」に触れること。また、いままでのルールにとらわれず、虫と草を組み合わせた「虫草」のようにとらえる見方から、次世代の新たなアイデアが生まれるのではないでしょうか。

博物学は逆に過去のものとなり、「本草学」的な発想が復活し、次世代の意外なイノベーションを生み出すかもしれません。