カビを生やさない!“今どき”のお餅の保存方法

もうすぐお正月!お餅の賢い保存方法を考えます

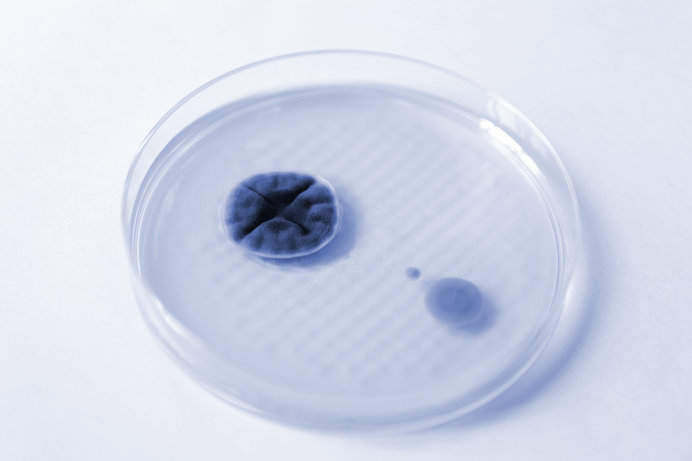

カビの問題は表面だけじゃない

目に見えなくても、カビはしっかり生えています

現在、8万種以上のカビが存在するといわれていますが、培養できないカビなども含めれば、もっとたくさんあると考えられています。もちろん私たちの暮らしに役立つカビもありますが、中には毒素を作り出すものもあり、その数は100種類以上といわれています。あまり知られていないのは、食べてすぐおなかを壊すような即効性の毒ではなく、長期間摂り続けることで肝障害、腎障害、消化器系障害を起こすなど健康に悪影響をおよぼすものも多いからのようです。

お餅のカビはどうして生えるの?

加熱処理でカビの胞子はなくなっても、カビ毒には効かないことも

それでも調理する際に熱を加えれば安全なのでは?と考える方もいるかもしれません。しかし万一、毒素を生み出すカビがあった場合、カビ毒の中には、熱に強く、普通の料理程度の加熱では不十分なものもあります。カビの胞子がなくなっても毒素は残ってしまうと思うと、ちょっと怖いですね。一度お餅にカビが生えてしまうと、熱を加えて料理をしたからといって安全ではなくなってしまうのです。食べ物を粗末にするのはもったいないのですが、あきらめたほうがいいかもしれません。

昔から伝わるお餅を保存する方法

凍み餅。凍らせて乾燥させることでお餅を長く美味しく保存します

●お餅を水につけて保存する方法

まず、お餅にカビが生えるのを防ぐ方法の中で、昔から行われてきたのが、お餅を水につけて保存する方法です。水を入れた容器にお餅を入れて、ふたをします。水は頻繁に取り換え、さらにお餅の表面も水を換えるたびに洗ってきれいにしておくと長持ちするとか?

●水に塩や焼酎を入れたり、乾燥させる、凍らせてから干す方法も

また、お餅をつける水に塩や焼酎を入れたりといったこともあったようです。お餅を柔らかいうちに屋外に干すなどして乾燥させたり、さらには水につけたお餅を今寒い屋外に出し、凍らせてから干すといった方法もありました。

冷蔵庫に入れれば安心?

冷蔵庫に入れるだけで大丈夫?

わさび、使い捨てカイロ……、身近にあるものを活用したカビ対策

わさびでお餅のカビ、防げますか?

そのほか、お餅を入れた容器に使い捨てカイロを入れるという方法もあるようです。こちらは、カイロが発熱する際に酸化する(酸素を使う)ことから、容器内の酸素を減らすことでカビの繁殖を防ぐというもののようです。が、筆者自身も残念ながらまだ試したことがないので、効果のほどはよくわかりません。

要は、あれこれいろんなグッズを使うよりは、最近のお餅は一つひとつ個装されて販売されているので、必要なだけ買って、開けたらすぐに食べるということに尽きるようです。

── 何より、お雑煮に入ったお餅や、焼き餅をノドを詰まらせて救急車で搬送……というトラブルも毎年お正月に起きているので、十分にご注意くださいね。ではみなさま、よいお年をお迎えください。

参考HP:北海道立衛生研究所、文部科学省、農林水産省、旭化成ホームプロダクツ、東京都衛生局、東京都保健福祉局、さいたま市健康科学研究センター、全国餅工業協同組合