青信号が、どうしても緑にしか見えない……。信号機のあれこれ

8月20日、交通信号設置記念日を記念して、信号機のあれこれをご紹介

8月20日は交通信号設置記念日。1931年のこの日、銀座四丁目や京橋など、34ヶ所の交差点に三色灯の自動信号機が設置されました。今では全国で20万8061基(2017年3月末)もの信号機があり、私たちの生活に欠かせない存在となっています。しかし当初は、信号に従う人はほとんどいなかったようなのです。

初めての信号機、誰も理解してくれなかった?

1930年、日比谷交差点に日本で最初の自動信号機が設置されました

さらに、信号の色の意味を通行者に一目で理解してもらうために、青、黄、赤にそれぞれ「ススメ」「チウイ」「トマレ」の文字を記して指導をしたり……。

信号機が理解され、人々の生活に浸透するまでには、相当の時間と労力がかかったようです。

信号機の色は世界共通?

信号機に使われる色は世界共通

日本でも、信号機が設置された当初は法令でも「緑色信号」といわれていましたが、1947年以降、実態にあわせて法令上も「青信号」といわれるようになりました。

どうして緑なのに青信号?

緑色なのに、青虫とはこれ如何に?

直接の要因としては、信号機が登場した当時のメディアが「青信号」と記し、それが定着したという説が有力です。

また、日本では青という言葉は古くは緑や紫、灰色など広い範囲の色の総称として使われていたということも、その原因のひとつのようです。青信号に限らず、「青野菜」など実際には緑色ですが、青という言葉で表現されている例はたくさんありますよね。

そうした理由から、青信号という呼称が定着したため、1974年以降に製造された信号機では、従来の緑より、青に近い緑になっているそうです。

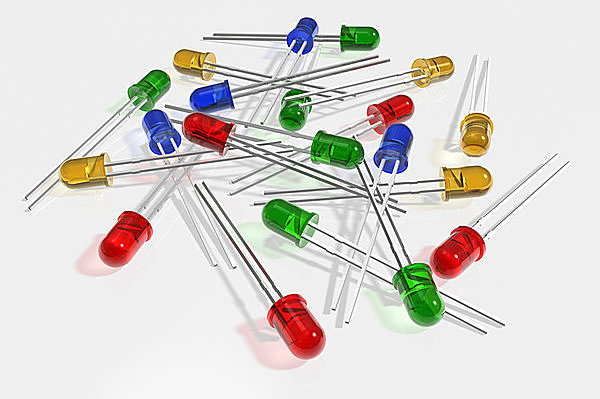

強い日差しの下でも見やすい、LEDの信号

見やすいのが特徴、LEDの信号機

また、反射鏡を使用するのではなく、光源であるLEDの光を直接利用するため、光のムラも少なく、見やすいのも特徴です。特に夏の日差しが強い日など、電球式の信号機では「疑似点灯現象」といって、太陽の光が当たることで信号が点灯しているように見えることもありますが、LED信号機ではこうした問題も起こりません。

ちなみに、2017年3月末の状況で、車両用の信号灯器のLED化率は54.9%となっています。

参考HP:警察庁、一般社団法人日本自動車連盟