妊婦・乳幼児に必要な備えとは 公的支援に頼りすぎないためにできること#知り続ける

災害が起きた際に、妊娠中や子供が小さなうちは、一般的な備えだけでは足りません。公的な支援物資が、妊娠中の女性や小さなお子様に配慮されているとは限らないため、それぞれに合った備えが必要です。

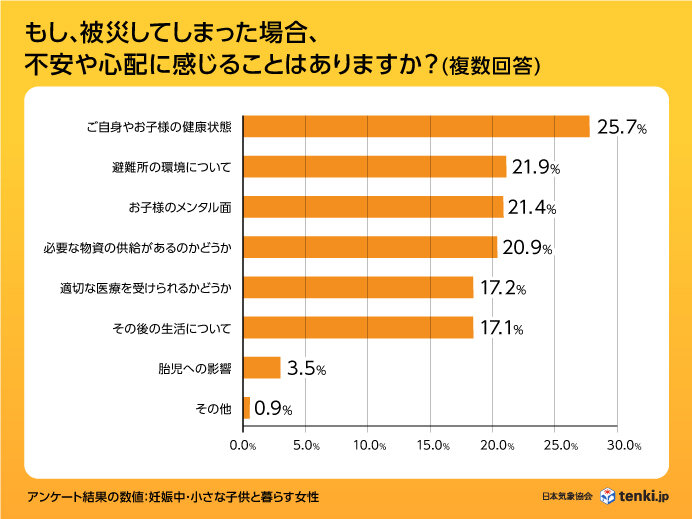

被災した際の心配事は体調面の他 避難所環境や必要物資の供給

万が一被災してしまった場合に、どういったことに不安や心配に感じるかお聞きしました。「ご自身やお子様の健康状態」「お子様のメンタル面」といった体調面や精神面に関する回答の他、「避難所の環境」や「必要物資の供給があるのかどうか」といったことに不安や心配に感じるといった声が多く挙がりました。

多くの自治体で妊婦や乳幼児の災害時の受け入れ態勢は整っていない

アンケートでは「避難所の環境」や「必要物資の供給があるのかどうか」を不安に感じる方が多い結果となっていましたが、公助に頼るだけではなく妊娠中の女性や小さなお子様に必要な備えを、日ごろからしっかりと考えておくことの重要さが浮き彫りとなりました。

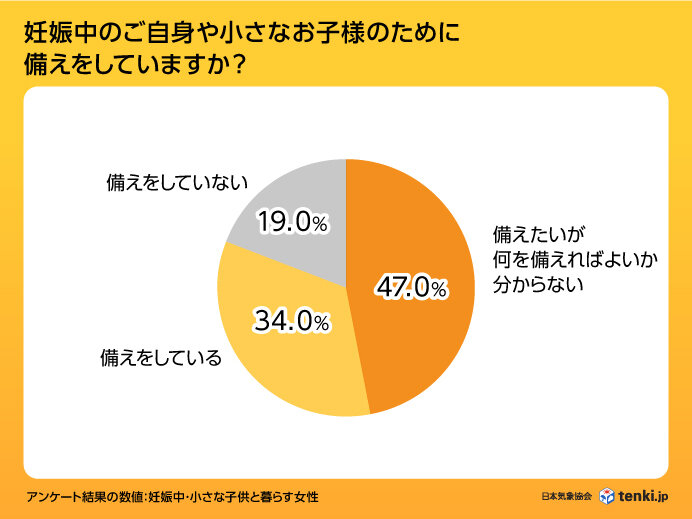

そうした中、妊娠中のご自身や小さなお子様のために備えをしているかと聞いたところ、「備えたいが何を備えればよいか分からない」と回答した方が47%と半数近くに上り、最も多くなりました。それぞれの目線で必要な備えを解説します。

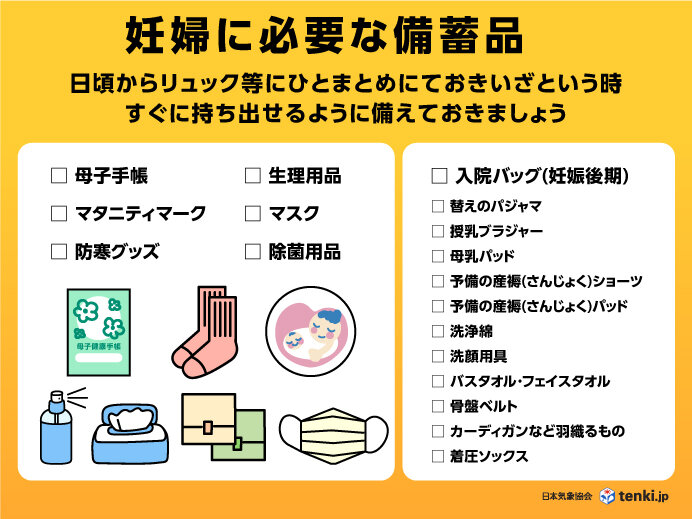

妊婦に必要な備え

妊娠初期はまだお腹も大きくなく、周囲に妊婦であることが気づかれにくい時期ですので、避難所などで過ごす際にマタニティマークは必要です。入院バックなどの重たい荷物は家族の方に運んでもらうようにしましょう。

妊娠中の意識した行動も備えにつながります。

避難所までの道のりにどういった危険がありそうか、散歩をするときなどに一度歩いて知っておくことも大切です。お腹が大きくなるにつれ、足元が見えにくくなっていきますし、しゃがむ動作が非常に難しくなっていきます。大きな地震発生後、床に物が散乱しやすいインテリアになっていないか、倒れた家具が外への避難経路を塞いでしまわないかなど、家の中にある危険についても、子供が産まれた後の部屋作りを検討する際に見直しておくと良いでしょう。

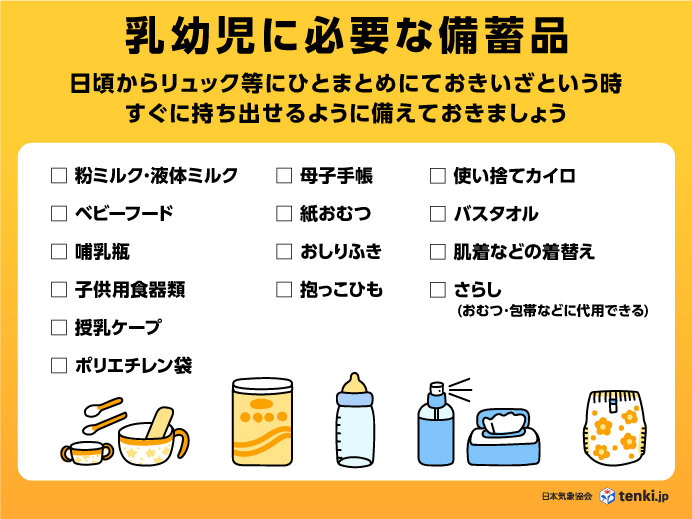

乳幼児に必要な備え

欠かすことができない授乳については、避難先で授乳スペースがきちんと考えられていない場合に備えて、授乳ケープは用意しておきましょう。母乳育児をされている方も、ストレスで母乳が出なくなってしまうことに備えて、調乳の手間が不要な液体ミルクなどの準備があると安心でしょう。

災害時、お子様は大人以上のストレスを感じることになるかもしれません。そのほかの備えとして、お子様のお気に入りのもので、周りにも配慮できる音の出ない玩具や絵本などもあると良いかもしれません。

※使い捨てカイロは未開封の紙パックや缶入りの液体ミルクを温めることに活用できますが、粉ミルクについてはWHOのガイドラインでは、殺菌のため70℃以上のお湯で調乳することを推奨していますのでご注意ください。

※日本産婦人科医会のガイドラインでは、災害時でも母乳を推奨しています。ストレスや栄養不良によって、母乳分泌が減少してしまうと判断されやすいですが、実際には母乳分泌は維持されていそうです。

地域コミュニティの大切さ

当時、一番困っていたことは「食べ物」の入手であったようです。この職員の家庭はスーパーなどへの買い出しは土日にまとめて行うことが多く、震災の発生した金曜日時点では食料があまりない状態であったようです。震災で流通が滞り、小売店に商品がなかなか入荷されない状況で、どこで何が売っているなど、ラジオでは流れてこない情報を入手できたのは、親同士のネットワークがあったからこそだそうです。スーパーでの売り出し情報やレストランの店頭での弁当販売などの情報交換ができたことが、震災発生後、食べていくうえで大変有用であったと話しています。

災害はいつ襲ってくるか分かりません。災害時は、流通が滞ってしまうことを想定して、ご自身のご家族に合った備えはできているかどうか、その備えが充分であるかどうか、今一度、確認するようにして下さい。

災害時に声を掛け合ったり、助け合ったりすることができるよう、地域とつながりを築いておくことも備えにつながります。防災訓練が行われる際には定期的に参加し、ご自身が妊娠中であることや、家族に小さいお子様がいることを周りに知ってもらうようにしましょう。

この記事は日本気象協会とYahoo!ニュースによる共同企画記事です。

Yahoo!ニュースが実施したアンケート調査を活用しています。

アンケートは2月1日に、全国のYahoo!JAPANユーザーを対象に行い、1000人から有効回答を得ました。