日本の南はまだ夏 10月も台風シーズンは続く 動向に十分注意 北陸への接近事例は

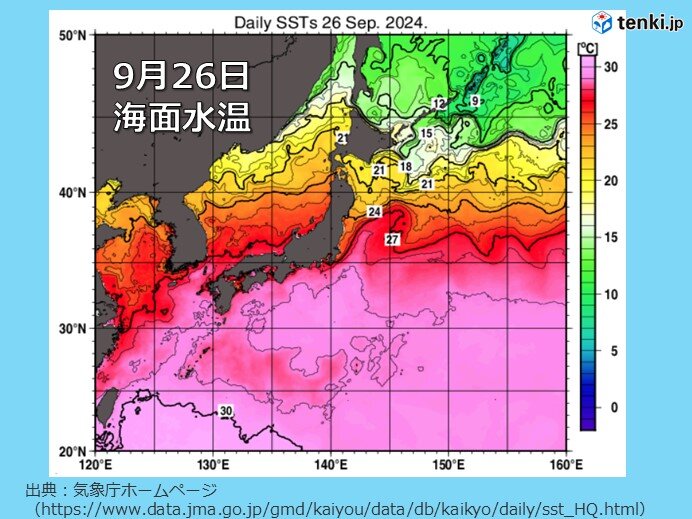

日本近海の海面水温 台風が発生・発達する温度をキープ

図で示す9月26日の日本近海の海面水温は、東シナ海から本州南岸・関東沖の広い範囲にかけて、27℃以上の海域が広がっています。

台風が発生・発達するためには、「海面水温が高い」ことが大切な一条件です。日本の南の海上では、まだ対流活動が活発となっています。今後しばらくは、台風やその卵である熱帯低気圧が発生しやすい傾向が続く見込みです。引き続き台風への備えを万全にするようにして下さい。

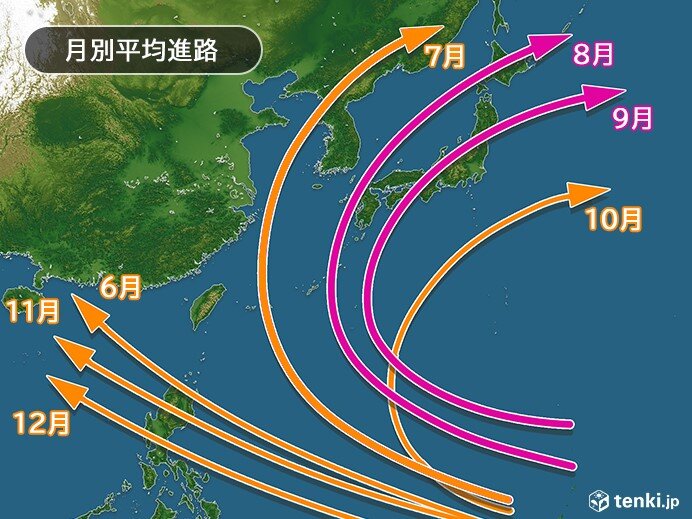

台風の進路 2024年の10月は例年より本州寄りを通過しやすい傾向

図のように、一般的な10月の進路は、北陸地方よりも南側の海上を進むことが多くなっています。ただ、今シーズンは、今後ラニーニャ現象が発生する可能性が高く、太平洋高気圧の南への後退は遅い見込みです。南の海上で台風が発生、対流が活発になると、周囲の高気圧は強まります。台風は高気圧の縁に沿って進みやすいため、台風の進路は平均的な10月の進路よりも北側の本州寄りを進みやすくなる可能性があるのです。

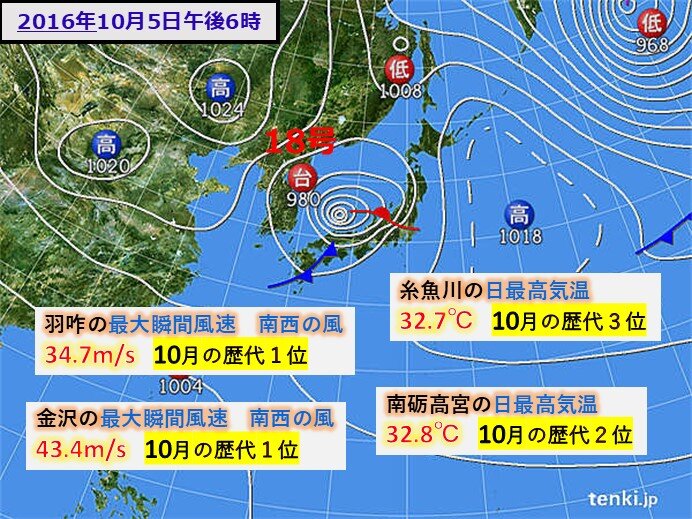

2016年10月5日 台風18号 南よりの暴風やフェーンによる高温

石川県の金沢市では日最大瞬間風速43.4m/s(南西)、羽咋市では34.7m/s(南西)を観測。北陸新幹線など一部列車の運休、倒木や停電、国の重要文化財などの建物被害、収穫直前の農産物の落果など暴風による大きな被害がありました。台風が温帯低気圧に変わると、別の構造として再発達、強風域はむしろ広がります。「台風が温帯低気圧に変わって弱まる」という認識は大きな誤りです。これは、10月でも台風が日本海コースを取り、大きな被害が出てしまう事例です。

また、フェーン現象による季節外れの高温の記録もありました。日最高気温は、糸魚川で32.7度、南砺高宮で32.8度を観測。いずれも平年より10度前後も高く、10月の歴代3位となる高温を記録しました。

2017年10月22日〜23日 台風21号による北よりの暴風や大雨の事例

大雨の影響による土砂崩れや河川の増水、暴風による倒木や交通ダイヤの乱れ、飛ばされたトタン屋根が人の頭部にあたったり、停電が発生するなど大きな影響がありました。

2019年10月12日〜13日 台風19号による大雨や北よりの暴風の事例

新潟県の能生では12日に日降水量252.5mmを観測、通年で観測史上1位となる記録的な大雨となりました。この他、10月の観測史上1位の記録として、糸魚川では日降水量175.5mm、福井県の小浜では日最大瞬間風速33.3m/s(北北西)の暴風を観測しました。

北陸管内から外に目を向けると、千曲川では経験したことのないような雨が流域に降って大規模な氾濫が発生、北陸新幹線の車両が水につかる被害が発生したのもこの台風19号の影響によるものでした。