「病は気から」「お天気も気から」? BGMで異なる体感温度 冷房代0円の暑さ対策

風鈴の音色に涼しさを感じる理由は? 日本人だけ?

脳の中では、音を聞く場所と涼しさを感じる場所はまったく別の場所にあるそうです。ただ、風鈴の音を聞くと風が吹いて涼しくなるという体験を過去に何度もしている日本人ほど、この二つが結びついて、「風鈴⇒涼しさ」を連想させる条件反射がおこっているというのです。

風鈴の素材は、ガラス製や陶器製、鉄、銅、真鍮などの金属製など様々あり、視覚でも涼を感じられる物があります。中には、複数の組み合わせで耳に心地よい和音を奏でる物もあるようです。お好みの音を探してみては如何でしょうか?

クマゼミの鳴き声は暑さの体感を増幅させる? ヒグラシゼミは?

その一方ヒグラシゼミは、夕方以降や明け方頃の薄明の時間帯を中心に森林でこだまする哀愁たっぷりの鳴き声の持ち主。日中の時間帯に多く鳴く、クマゼミやアブラゼミ、ミンミンゼミとは一線を画す存在と言えます。古来から人々に馴染みがあり、現存するわが国最古の歌集である万葉集にも多く詠まれてきました。

例えば、万葉集 第十巻2157 には

「 夕影に来鳴くひぐらしここだくも日ごとに聞けど飽かぬ声かも」(詠み人知らず)の歌があります。

これは、

「夕暮れ時に響く哀愁たっぷりのヒグラシゼミの鳴き声。こんなに毎日聞いていても、飽きることがない」の意で、ヒグラシゼミは、古の時代から好まれていたものと思われます。夕暮れ時から鳴き始めるセミは、日中の暑さが一服して、涼をもたらすサインのように受け止められる側面もあったのかもしれません。

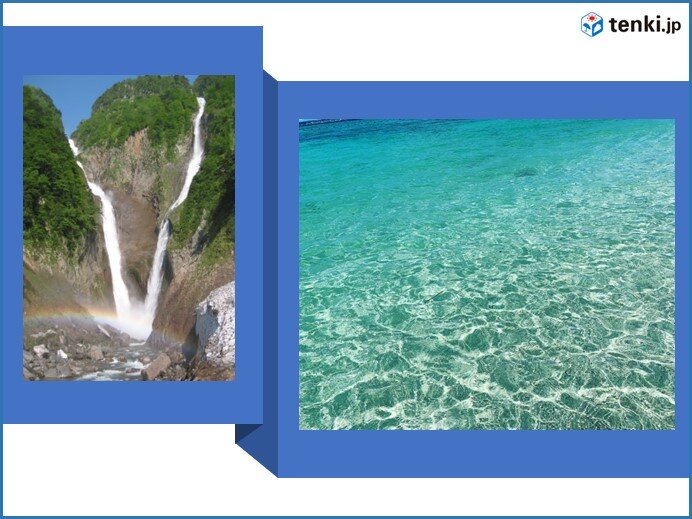

小川のせせらぎ・滝や波の音 ヒーリングや体感温度を下げる効果

楽曲の「調性」でも変わる? 体感温度

ハ長調は、「#」や「♭」が1つも無い「長調」の代表格です。とてもポピュラーな楽曲としては、ベートーヴェン作曲の交響曲第5番【運命】の第4楽章がまず挙げられそうです。明るく分かりやすく、圧倒的なスケール感や壮大さがあり、元気が出る楽曲でもあります。

ヘンデルの【水上の音楽】は、テムズ川で王が舟遊びをする際のBGMとして作曲されました。第2組曲にあるメジャーな「アラ・ホーンパイプ」ニ長調は、「#」が2つの調性で、トランペットが活躍する華やかな響きがあり、祝賀ムードに満ちています。

短調でも、「#」や「♭」が1つも無い調性であるイ短調があります。【スコットランド】の愛称で知られる、メンデルスゾーン作曲の交響曲第3番です。第1楽章は、哀愁を帯びながらも流麗な旋律が続きます。悲劇的な感情はやがて昇華してロマンティックな情動につながることもありそうです。

音楽には人の心を揺さぶる力があります。その一方、人の身体は身長・体重・顔など千差万別。救急車のサイレンや緊急地震速報のアラート音を聞いて安らぎを感じる人はまずいないと思いますが、受け手によって身体が共振する音楽は異なるでしょう。様々な調性の異なる楽曲を聴き比べて、体感温度が下がる自分好みの曲を探してみては如何でしょうか?