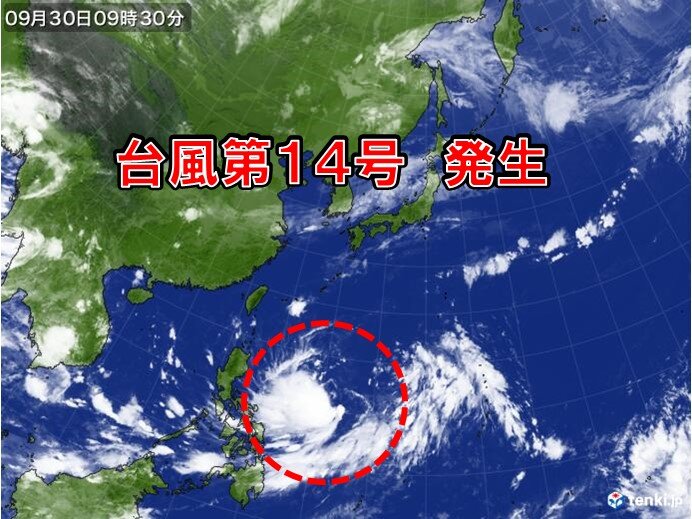

台風第14号コイヌ発生 北陸の台風シーズンはまだ続く 秋は原則北よりの暴風に警戒

未だに高い海面水温 10月中旬頃にかけて熱帯擾乱が発生しやすい傾向

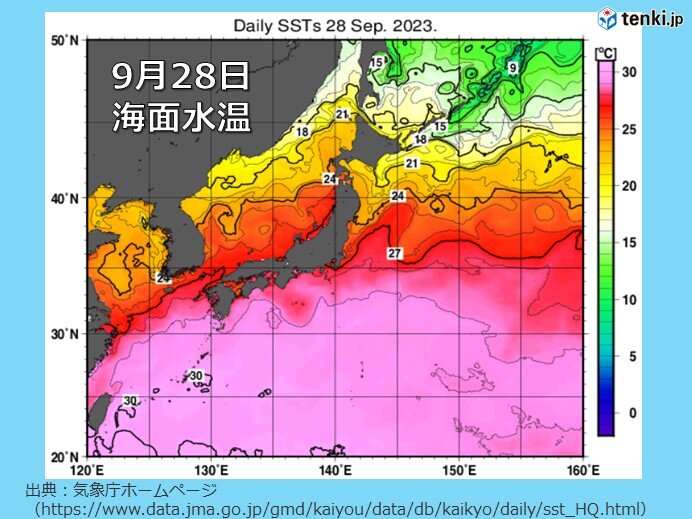

9月28日の日本近海の海面水温を見ると、まだ、東シナ海から本州南岸・関東沖の広い範囲にかけて、27℃以上の海域が広がっています。ひとたび、台風の進路が北上に転じれば、あまり勢力を落とすことなく、本州付近に近づいて大きな影響を与える可能性があり注意が必要です。

台風の発生・発達は、海水温が高いことに加え、「下層で低気圧性の反時計回りの渦が出来やすいこと」「上空の風が下層と比べて強すぎないこと」「上空が湿っていること」「上層に寒冷低気圧があること」などの各種条件が揃うと、発生後・急速に発達することがあります。日本の南の海上では、今後しばらくは熱帯低気圧や台風が発生しやすい傾向が続く見込みで、引き続き台風への備えを万全にするようにして下さい。

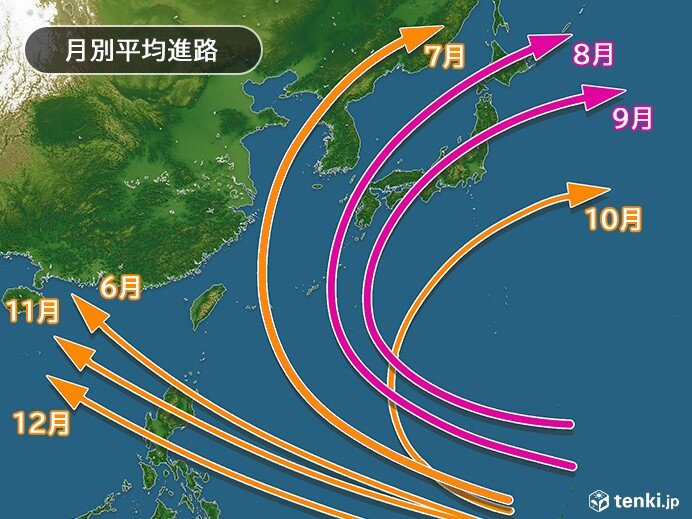

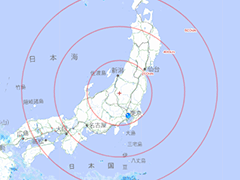

10月の台風の進路は北陸の南側を東進することが多い 北よりの暴風に警戒

秋の進路は、一般に北陸地方よりも南側を進むことが多く、南よりの風が山越えの風下で昇温する大規模なフェーン現象は起こりにくい見込みです。これからの時期は多くの場合、風に関しては、台風に吹き込む北よりの暴風に警戒が必要となります。

2023年は、太平洋高気圧の北への張り出しが平均して例年より強くなっています。今後、新たな台風が本州付近を進む場合、図の平均的な進路よりも北よりの陸地に近い所を進む可能性もあり注意が必要です。

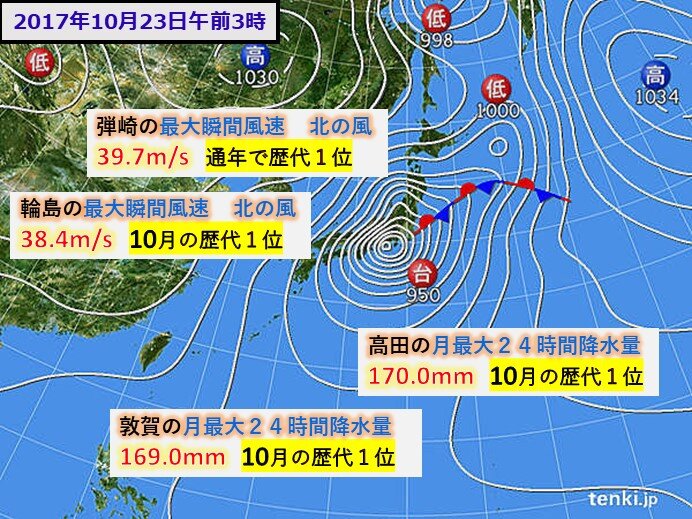

2017年10月22日〜23日 台風21号による北よりの暴風や大雨の事例

これらの大雨や暴風、高波により、人的被害、浸水害、土砂災害、高波による沿岸施設等への被害が発生した他、交通機関やライフラインに大きな影響がありました。

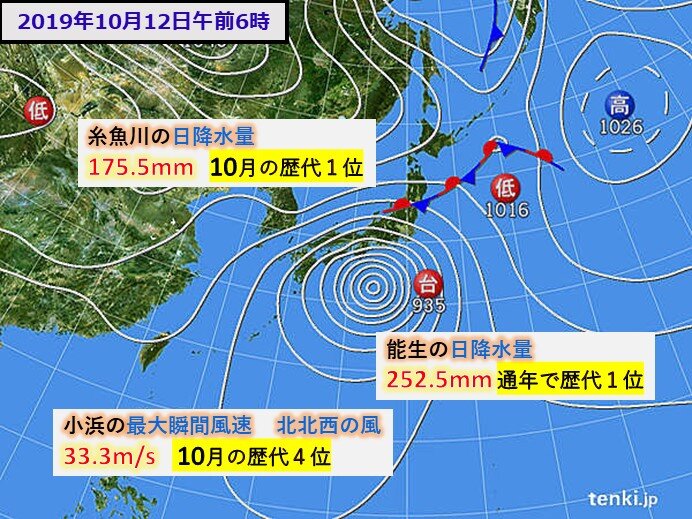

2019年10月12日〜13日 台風19号による大雨や北よりの暴風の事例

新潟県の能生では12日に日降水量252.5mmを観測、通年で観測史上1位となる記録的な大雨となりました。この他、10月の観測史上1位の記録として、糸魚川では日降水量175.5mm、福井県の小浜では日最大瞬間風速33.3m/s(北北西)の暴風を観測しました。

北陸管内から外に目を向けると、千曲川では経験したことのないような雨が流域に降って大規模な氾濫が発生、北陸新幹線の車両が水につかる被害が発生したのもこの台風19号の影響によるものでした。

14号のアジア名は日本が提案したコイヌ 名前は140個のローテーション

その他に、2000年からは、北西太平洋または南シナ海の領域で発生する台風には、同領域内では共通のアジア名を付す運用をしています。台風の防災に関しては、日本を含む14カ国等が加盟する広域の組織として台風委員会があり、各国から10個ずつ提案された計140個の名称をリストの順番に付す運用をしています。年間の台風発生数の平年値は25.1個なので、概ね5〜6年で一巡するサイクルとなっています。

但し、100度経線を越えた元サイクロンや180度経線を越えた元ハリケーンなどの越境台風は、最初の名前を引き継ぐルールになっており、140個のリストにはない名前の台風もあります。この他、大きな災害をもたらした台風の名前は、以後使用しない場合もあります。

先日の台風13号のアジア名は、香港が提案した「インニョン」、そして、きょう発生した14号は、日本が提案した「コイヌ(小犬)」になりました。台風は生まれる前からほぼ名前が決まっていることになります。