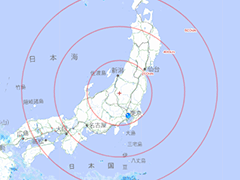

北陸 梅雨の確定値 過去20年で速報値は16回修正 悩ましい自然現象への線引き

梅雨の速報値と確定値

近年の北陸地方では2012年、2013年、2015年のように、9月の確定値発表時に「実はあの時まだ梅雨は明けていなかった」という事例や、2021年や2022年のように「実はあの時既に梅雨入りしていた」事例が複数確認されています。

梅雨の時期の検討は、気象庁の予報官にとって最大の憂鬱と称されることもあります。1951年からの統計では、北陸地方で梅雨明けが特定できない年が、4回ありました。事後にじっくり精査して特定できないとされた年であっても、速報段階では、必ず日付を決めることが求められるのです。そこには、自然の一部である人間が、自然現象に線引きすることを求められる難しさが常につきまといます。

過去20年のうち確定段階で何らかの修正がなされたのは16回

2021年以前を確認すると、2008年の梅雨明けは、当初7/19頃とされていましたが、確定段階では8/6頃と大幅に修正された事例があります。その他の年については、「入り」や「明け」の両方の確定値が速報値と同じだったのは、2019年、2010年、2007年、2006年の4年のみ。あとの16年は、何らかの修正が行われていたことになります。

中でも注目すべきは、確定値で速報値との日数差が赤文字になっている年です。これは、実際の梅雨の期間が速報値の期間より長かったことを示しています。ですから、梅雨「入り」や「明け」の速報発表をもって、雨の季節が「始まる」or「終わる」の解釈をするのは望ましくなく、5月頃から台風シーズンの終わる10月頃までは、出水期として雨に対する備えを怠らないようにすることが大切です。

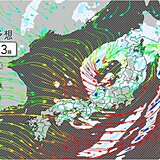

梅雨明け日を基準とした夏の高気圧の盛衰 梅雨明けの速報発表があっても短期的な大雨に注意

実線の傾きより、梅雨明け後の太平洋高気圧の盛衰は、年毎に異なっているのが分かります。

2003年、2008年、2011年は、エルニーニョ現象もラニーニャ現象も発生していない平常年で、梅雨明け以降、徐々に夏の高気圧が勢力を弱めていることが分かります。同様にして2004年、2013年の平常年は、高気圧の勢力はほぼ横ばい、2007年や2020年のラニーニャ年、2019年の平常年は高気圧は更に勢力を増しています。ラニーニャ現象発生時には、夏は太平洋高気圧が北に張り出しやすくなる傾向があるとされ、2007年や2020年はそれに対応しているようにも思えます。

本日7月20日、新潟地方気象台は、北陸西部の福井・石川・富山と北陸東部の新潟の4県を対象とした「北陸地方の向こう1か月の天候の見通し」を発表しました。これによると、今後は平年同様に晴れの日が多く、降水量はほぼ平年並みと予想されています。ただ、仮に梅雨明けの速報が発表されても、引き続き短期的な大雨には十分注意し、自宅周辺の側溝など、排水が問題なく行われることを定期的に確認しておくようにしましょう。