あなたの周辺に潜む災害は ハザードマップを確認して家族と共有しよう #知り続ける

いつ発生するかわからない災害 あなたのお住まいの地域の危険エリアを把握していますか?

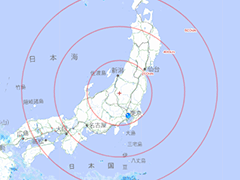

そこで、ハザードマップを活用することをおすすめします。ハザードマップは、その地域で予測される自然災害の危険度の高さを示した地図のことで、各自然災害発生時の危険エリアや、避難場所・経路などの防災関連施設の位置を確認できます。

ハザードマップは各自治体で作成されていますので、普段の生活範囲の危険エリアを事前に把握するようにしましょう。

様々な災害に備えて 災害ごとのハザードマップを確認しよう

例えば、津波は海から陸に向かって襲ってきますが、土砂災害の場合は、高い所から低い所に向かって襲ってくるでしょう。津波の場合はより「高い所」へ逃げるべきですが、土砂災害の場合は「高い所」のほうが危険な場合も考えられます。このため、ハザードマップを誤って見間違ってしまうと、危険なエリアに自ら向かってしまうことになりかねません。ハザードマップには複数あることを頭に入れておき、災害に応じたハザードマップを確認するようにしましょう。

それでは、ハザードマップでチェックすべき項目を見ていきましょう。

確認ポイント① 普段生活するエリアで危険性の高い場所を確認

確認ポイント② 最寄りの避難場所や避難所をチェック

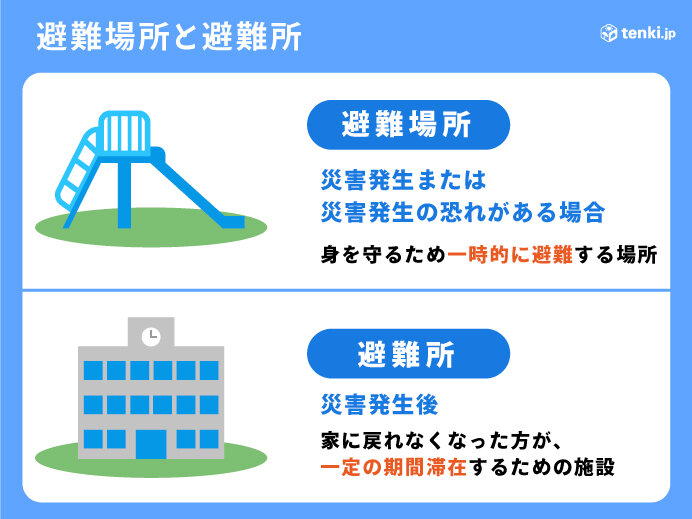

避難する場所は、大きく2種類に分けると、緊急時の一時的な避難場所として位置付けられている「避難場所」と、一定期間滞在して避難生活をする「避難所」があります。

■避難場所

大きな公園や広場などが一般的です。災害が発生または、発生する恐れがある場合にその危険から身を守るため、一時的に避難する場所になります。基本的に、飲料水や食料などの備蓄はされていないことが多いです。

■避難所

小学校や中学校などが一般的です。災害により家に戻れなくなった方が一定の期間滞在するための施設になります。

確認ポイント③ 安全な避難経路を複数チェック

例えば大雨の時、河川に近い道は、河川氾濫により浸水する恐れがありますし、斜面やその近くを通る道は土砂災害の恐れがあります。また、舗装された道路に覆われた都市部では、下水道や排水溝の処理が間に合わず、マンホールなどから水があふれだす内水氾濫によって、周囲より低くなっている土地や、アンダーパスを通るルートは危険なため、避難の際は避けるべき経路になります。避難所まで向かう道に、自宅付近の危険度のチェックと同じように、避難経路上にハザードマップの危険エリアがないかを確認するようにしましょう。

複数の避難経路を確認しておくことも重要なポイントです。選択肢が複数あると、万が一そのルートが使えなくなっていたとしても、落ち着いて次の行動を選ぶことができます。

なかなか普段の生活でハザードマップを確認する機会はないかもしれませんが、ちょっとした地震や雨が降ったときにシミュレーションしておくと、いざという時に役立つはずです。

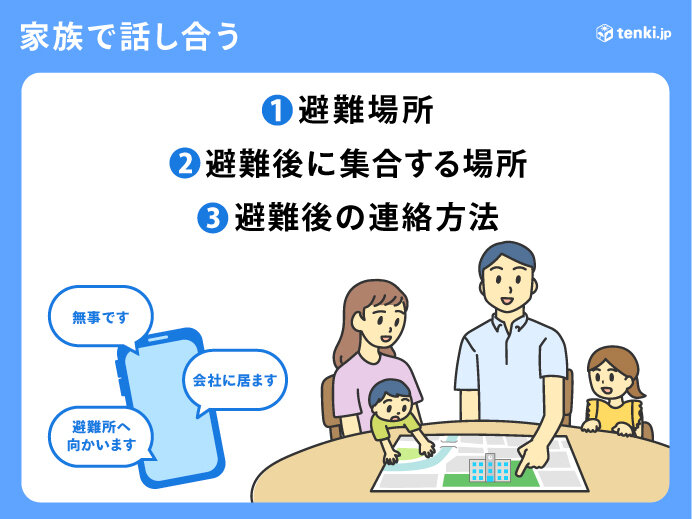

確認したことは家族で共有 万が一の時の連絡手段も確認

集合場所については、場所を細かく決めることが大切になります。災害時は、避難所や避難場所に多くの人が集まることが想定されます。「●●小学校の鉄棒の前」のように、ピンポイントで集合場所を決めることがポイントです。また、災害の種類によっては、その場所が使えなくなっていることも考えられます。安全な集合場所を2か所以上、優先順位と共に決めておくと安心です。

災害時には、携帯電話が繋がりにくくなることが想定されます。災害用伝言ダイヤルや、LINE・Twitter・FacebookなどのSNSを活用することも検討し、いざという時にどの連絡手段で家族と連絡をとりあうか、事前に決めておきましょう。

この記事は日本気象協会とYahoo!ニュースによる共同連携企画です。東日本大震災から10年が過ぎましたが、その時の教訓を絶対に忘れてはなりません。普段からの備えや災害発生時の行動について、皆さんで「知り続ける」ようにしていきましょう。