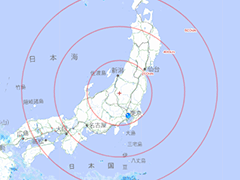

津波警報・注意報が発表されたら? 津波情報の種類ととるべき行動 #知り続ける

11年前の東日本大震災 巨大地震による津波予測の難しさがあった

東日本大震災では、東北地方を中心とした太平洋側沿岸の地域は津波により甚大な被害を被りました。

実は、現在運用されている津波警報・注意報は、この東日本大震災による津波被害を受け、発表方法や表現を2013年より変更されたものになります。

東日本大震災の発生当時、気象庁からは各地に「大津波警報」「津波警報」「津波注意報」が発表されていましたが、発生直後は地震の規模を精度よく推定できなったこともあり、第一報では想定される津波の高さが実際に観測された津波の高さよりも下回っていた、という事態が発生していました。

これらの反省を踏まえ、気象庁では津波警報の「技術的な改善」はもちろん、「伝え方(情報文)の改善」を行いました。

津波情報の種類と発表方法

巨大地震が発生した場合、最初の津波警報(第一報)では、予想される津波の高さを数値ではなく「巨大」「高い」という言葉で発表して非常事態であることを伝えます。このとき、「巨大」という言葉で大津波警報が発表された場合は、東日本大震災クラスの非常事態であるため、ただちにできる限り高いところへ避難することが必要です。

現在は、巨大地震の場合であっても地震発生から15分ほどで、地震の規模を精度よく把握できますので、その段階で第二報以降の情報として予想される津波の高さを「巨大」「高い」という言葉での表現から、想定される津波の高さを明記した発表に切り替えます。

また、巨大地震ではなく、初期の段階で精度良く地震の規模が求まった場合には、第1報から想定される高さを明記して発表します。

想定される津波の高さは以下の5段階で表現しています。

【大津波警報】10m以上の場合は「10m超」

【大津波警報】5m~10m以下の場合は「10m」

【大津波警報】3m~5m以下の場合は「5m」

【津波警報】 1m~3m以下の場合は「1m」

【津波注意報】0.2m~1m以下の場合は「1m」

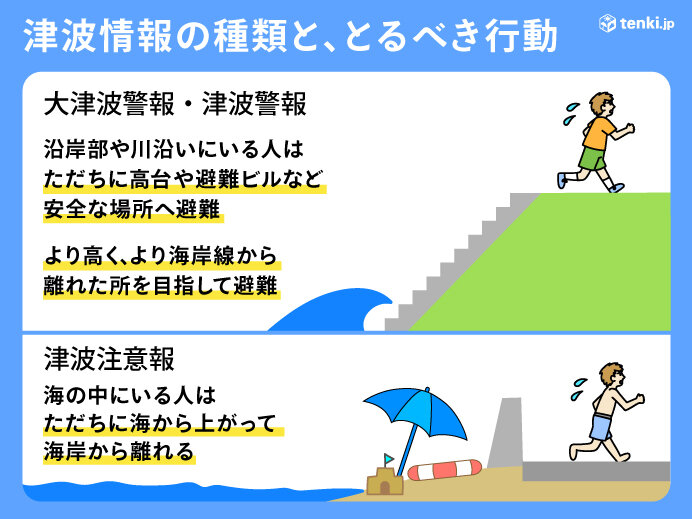

津波情報の種類ととるべき行動

■大津波警報・津波警報発表時の取るべき行動

沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。

■津波注意報発表時の取るべき行動

海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。

「津波注意報」が発表される基準は、予想される津波の高さが20cmから1mとされています。津波注意報が解除されるまでは、海岸に近づかないよう注意しましょう。

「津波警報」の場合、予想される津波の高さは1mから3mとなり、標高の低い所では浸水被害が発生したり、人は津波の流れに巻き込まれたりするおそれがあります。さらに「大津波警報」の場合では5m以上の津波が予想され、家屋が流出するなど、大きな被害が発生する可能性があります。このため、津波警報や大津波警報が発表されたときには、沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難する必要があります。

なお、内閣府の計算では、1mの津波に襲われた場合の致死率はほぼ100%という計算結果もあります。津波は一般的な波とは違い、波長が桁違いに大きく、海水全体が押し寄せてくるものと考えてください。危険な行動は絶対にしないようにしましょう。

いざ避難 津波に関する標識を目印に

避難場所や高台などに行く時間の余裕がない時は、頑丈なビルの屋上などに避難するようにしましょう。避難は遠くに行くよりも、まずは高い場所に行くことが大切です。

「津波避難場所」「津波避難ビル」の標識は、この場所が津波に対して安全な場所であることを示しています。一方「津波注意」の標識は、津波が到達するおそれのある地域に設置されています。その場所から直ちに離れるようにしましょう。

一度安全な場所に避難したら、津波警報・注意報が解除されるまでは何があっても戻らないでください。津波は遅れてくることがあり、第1波より第2波、第3波の方が高いこともあることを忘れないようにしましょう。

津波観測に関する情報の発表内容 「観測中」の意味とは?

ただし、大津波警報や津波警報の発表中では、実際に津波が観測されても具体的な高さは明言せずに「観測中」と発表する場合があります。

これは、津波が第1波より後続の2波3波のほうが大きくなる恐れがあるため、これが「最大波」だと誤解されるのを防ぐためです。

「観測中」と発表されたときは、今後さらに大きな津波が来ると考えて、より高い場所へ避難するか、安全な場所から離れないようにしましょう。

この記事は日本気象協会とYahoo!ニュースによる共同連携企画です。東日本大震災から10年が過ぎましたが、その時の教訓を絶対に忘れてはなりません。普段からの備えや災害発生時の行動について、皆さんで「知り続ける」ようにしていきましょう。