地震や津波による避難時の注意点 万が一の時も焦らず正しい行動を #知り続ける

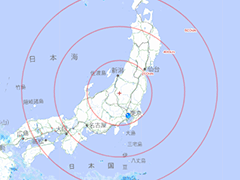

地震が発生したら 沿岸部ではまずは津波の可能性を想定する

今回は、いざという時に落ち着いて正しい行動ができるよう、避難の時の注意点を確認していきます。

地震が発生したら、まずは大きな家具から離れたテーブルや丈夫な机の下に潜り、身の安全を確保しましょう。そのうえで津波や火災など、二次災害を想定した行動をとることが大切になります。

揺れが収まったら、直ちに次の行動に移りましょう。

火を使用していた場合は、火を消してください。万が一に備えてガスの元栓も締めるようにしましょう。

沿岸部など、標高の低い場所にいるときは、多少海岸から離れていても「津波がくる」と想定して次にとる行動を検討するようにしましょう。地震のあと、停電などで津波警報・注意報の有無を確認できないときは、最悪の事態を想定してすぐに避難することも頭に入れておきましょう。

いざ避難 家を離れる前に確認すること

急いでいても、避難所へ向かう前には4つのポイントを確認しましょう。

・火の元を確認

・ガスの元栓を閉める

・電気のブレーカーを落とす

・戸締りを確認

復旧時の通電火災を防ぐため、 停電していてもブレーカーを落としてから避難するようにしましょう。

持ち物は最小限にしてリュックなどに入れ、両手が使えるようにして避難してください。もし忘れ物をしても、家へ戻るのは危険ですので絶対に止めましょう。

避難時の注意点 なるべく車は使わない

動きやすい服装で避難しましょう。夏でも、長袖、長ズボンで避難することが理想です。用意があればヘルメットを着用しましょう。履きなれたスニーカーや運動靴など、靴底がしっかりしているものを履いて移動することも大切です。避難時に必要なものはリュックに入れて両手を空けておき、できれば軍手を着用しましょう。

避難所まではできるだけ徒歩で避難しましょう。自動車で避難すると渋滞が発生し、場合によっては緊急車両の通行を妨げることになります。ただし、道路が混雑しない地域や山間部にお住まいの方、高齢者や障がいのある方などの歩いての避難が困難な方がいる場合は、車で避難したほうがよい時もありますのでよく検討しておきましょう。

避難する時は、一人ではなくできるだけ複数人で助け合いながら行動しましょう。地震の揺れによって脆くなっていることが考えられる、家屋やブロック塀などには注意が必要です。近所の人とも声をかけ合いながら、避難中も常に身の安全を確保しながら行動するようにしてください。

津波から避難する時は 少しでも「高い」場所へ、「早く」逃げる

また、津波情報で発表される「津波の高さ」と、「津波が上陸してから地面に沿って這い上がる高さ(遡上高)」は異なります。「津波の高さ」とは海岸で予想される高さのことで、「遡上高」はその2~4倍に達する場合もあります。東日本大震災では岩手県大船渡市で局所的に40.1mの遡上高が観測されました。予想される「津波の高さ」以上の場所にいれば安全というわけではありませんので、できるだけ高い場所に避難するようにしましょう。

屋外への避難が困難な場合 「在宅避難」や「垂直避難」という選択も

マンションなどの頑丈で高さのある建物であることや、家の中が危険な状態ではないことが条件になるものの、自宅で安全を確保する「在宅避難」という選択肢もあります。また、下層階にお住まいの方は、想定浸水深上の階に避難する「垂直避難」も有効です。

ただし、身体や建物が無事でも、周囲が浸水によって被災し、ライフラインが途絶えたり、食料の入手が困難になったりする恐れがあるため、万が一に備えて、最低でも数日間は生活ができるよう、水や食料の備蓄も忘れずに準備しておくことが大切です。

この方法は、新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される昨今の状況において、感染症対策としても有効な手段となります。「在宅避難」を選択肢のひとつとして頭に入れておくと良いでしょう。

この記事は日本気象協会とYahoo!ニュースによる共同連携企画です。東日本大震災から10年が過ぎましたが、その時の教訓を絶対に忘れてはなりません。普段からの備えや災害発生時の行動について、皆さんで「知り続ける」ようにしていきましょう。