西日本豪雨から5年 いざという時に行動できるように「気象情報」「キキクル」の活用

西日本豪雨

避難するかの判断は?

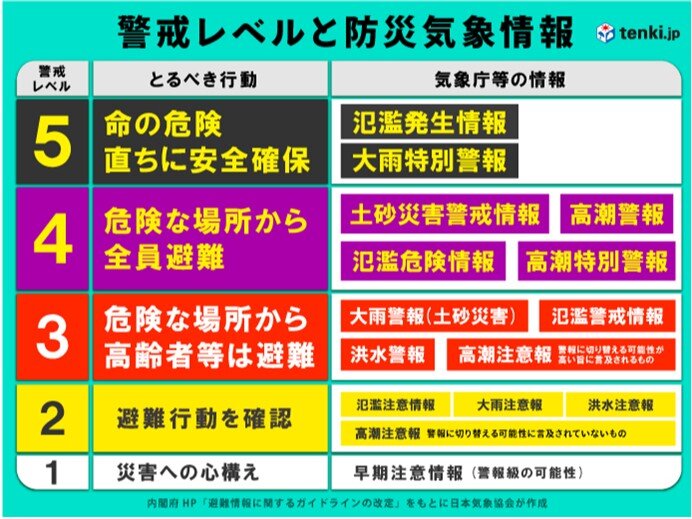

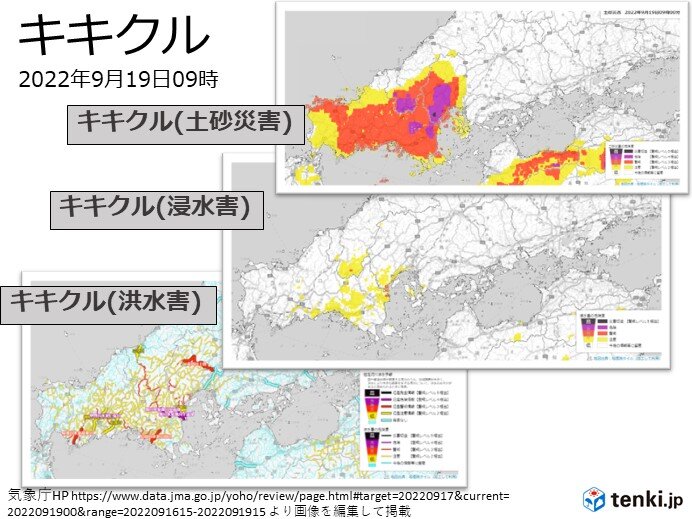

これは、地元の自治体が発令する「警戒レベル3」に相当する目安で、「キキクル」(危険度分布)では土砂災害、浸水、河川の氾濫が警戒の「赤色」で表示されます。

「警戒レベル3」は危険な場所から、高齢者等が避難する必要があります。

●更に大雨が続き、災害の危険度が高くなると、土砂災害警戒情報や顕著な大雨に関する気象情報などが気象庁から発表され、地元の自治体が「警戒レベル4」の避難指示を発令する目安となります。「キキクル」では土砂災害、浸水、河川の氾濫が想定される箇所が「紫色」で表示されます。

既に安全な場所への避難が難しい状況では、川や崖から少しでも離れた近くの頑丈な建物の上層階(2階建ての自宅であれば、2階の川や崖から離れた側の部屋に移動)に避難するなど、最善の安全を確保する必要があります。

●そして、気象庁が大雨特別警報や氾濫発生情報を発表するときは、すでに災害が発生又は切迫していること示し、「キキクル」では「黒色」で表示されます。

地元の自治体が緊急安全確保を発令する「警報レベル5」に相当します。

このように、防災気象情報が発表された際は、今後の大雨状況に注視し、避難準備品や周囲の人と避難の段取り(マイタイムライン)を考え、遠くの親戚や家族にも知らせておきましょう。大雨時は最新のキキクルや河川の水位情報を用いて、自治体から「警戒レベル4」が発令される時には、直ぐに避難できるような態勢をとっておく必要があります。

情報の入手ができないお年寄りや近所の方と情報を共有し、いざという時に直ぐに安全な場所へ避難できるように準備しておいてください。

線状降水帯による大雨災害

気象庁は令和4年6月から、気象情報で半日前から大まかな地域を対象として「線状降水帯」というキーワードを使って大雨の可能性を呼びかけています。たとえ線状降水帯が発生しなくても、大雨となる可能性が高いため、注視する必要があります。

なお、この気象情報は、令和6年からは半日程度前から県単位での予測を予定しており、令和11年からは半日前から市町村単位で危険度の把握が可能な危険度分布形式の情報を提供する予定となっています。

前もって気象情報を入手し、危険な箇所に住んでいる方は地域の方と情報を共有し、安全な場所へ避難ができるように準備しておきましょう。

日頃からできる備え

●自宅周辺や通勤、通学経路で浸水や土砂災害の危険性が高い場所を把握しておきましょう。 大雨による災害が発生し、自宅に帰れなかったり、避難場所に行けなくなったりすることもあります。複数の避難場所や避難経路を確認しておくことが大切です。また、家族で情報を共有しておきましょう。

●非常用品の準備をしておきましょう。非常用の持ち出し品は、リュックなど両手が使えるものに入れて、すぐに持ち出せる所に準備してください。また、水道や電気など、ライフラインが止まった時に備えて、水や食料も用意しておいてください。

● 側溝などの掃除をして、水はけを良くしておきましょう。砂利や落ち葉、ゴミなどが詰まっていないかも、確認しておいてください。