今年の桜 予想より開花が遅れた理由は? 休眠打破と3月の低温が影響大きく

影響① 桜の生長を進めるスイッチ「休眠打破」がうまくいかず…

休眠打破とは、桜の生長を進めるスイッチのようなものです。桜の蕾(花芽)は、冬に入る前にいったん休眠し、成長を止めますが、その後冬の厳しい寒さによって再び目を覚まし、そこからは春の暖かさによって成長していきます。つまり、蕾(花芽)は、冬の厳しい寒さによって生長のスイッチが入らないと、生長が遅れる大きな原因となります。

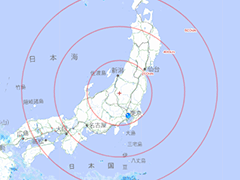

一方、現在続々と開花が進んでいる北日本では、平年より開花が早くなっています。さきほど開花の発表があった盛岡では、平年より6日も早い開花となりました。おそらく北日本の桜は冬の間にしっかりと休眠打破が効いて、生長が順調に進んだと考えられます。また、九州でも気温の低い山間部で、平地である福岡より早くさくらが開花した地域もありました。

ただ、実際に花芽に休眠打破が効いているかどうかを判断するのは、難しいポイントの一つです。今後も西日本や東日本では冬の気温が高めで経過する年が増える可能性があり、冬場の休眠打破がうまくいかないケースが増えると、これまでの経験則が通用しなくなるかもしれません。

影響② 3月(開花直前)に見舞われた「予想外の低温」がブレーキに

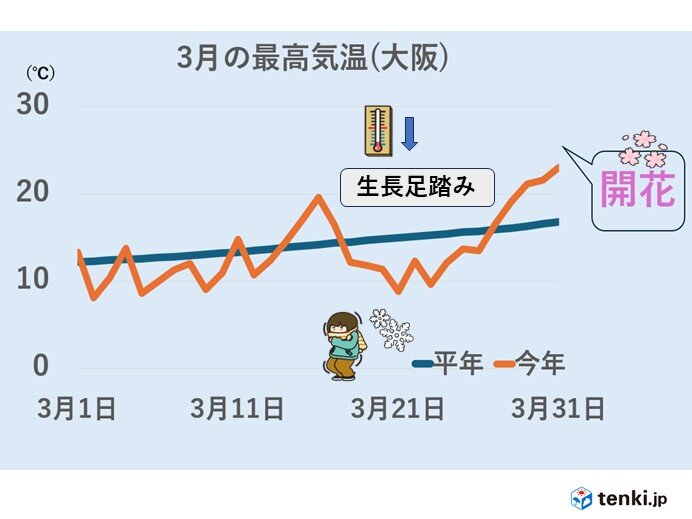

ところが、3月は冬の寒さが戻ってきます。全国的に3月上旬と下旬に強い寒の戻りがあり、3月上旬は関東甲信の平地でも雪が降って、8日は東京都心で雪が積もるほどの寒さになりました。また、3月下旬には京阪神で雪が降るような厳しい寒さになった日もあり、大阪の3月平均の最高気温は13.5℃と、この10年で最も低い値となりました。

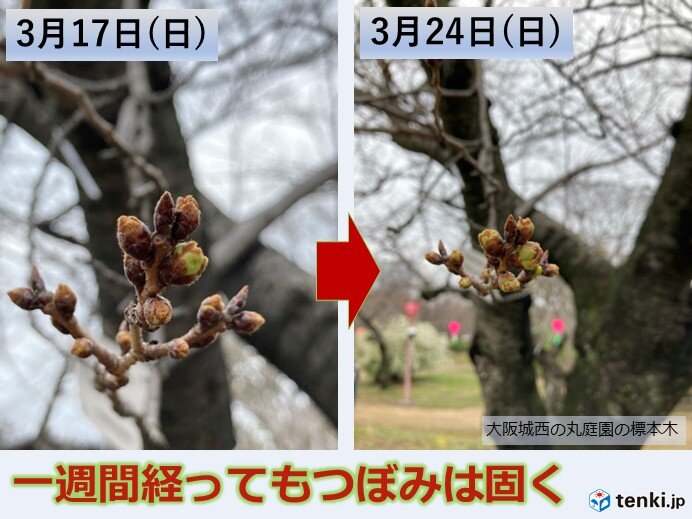

その結果大阪の標本木のつぼみは、3月の下旬に入ってもなかなか膨らまず、3月末の暖かさでようやく開花を迎えました。

当初の予想では、3月は季節が順調に進むと思われていましたが、結果的には10年に一度レベルの低温となり、桜の生長にブレーキをかけたものと考えられます。

今後は温暖化の影響もあって、これまで積み重ねてきた過去のデータや開花との相関式があてはまらないケースが増えてくるかもしれません。