6月1日は気象記念日 晴天の下で例祭

なぜ6月1日が気象記念日なの?【気象業務の歴史】

東京気象台が創立してから、約8年後の1883(明治16)年に日本で初めて天気図が作られ、その翌年から毎日3回の全国の天気予報がはじまりました。

初めての天気予報は「全国一般風ノ向キハ定リナシ天気ハ変リ易シ但シ雨天勝チ」という日本全国の予想をたった一つの文で表現するもので、東京の派出所などに掲示されたそうです。

このころの天気予報は、見に行かないと分からない貴重なものだったのですね。

1920年代半ばから、新聞で天気図が掲載されはじめ、ラジオによる気象情報の放送がはじまるなど、次第に国民にとって身近なものになりました。

1953(昭和28)年に、テレビでの気象情報の放送が開始されたのも、もう65年前のこと。今では気象業務に民間気象会社も参入し、市区町村ごとのピンポイントな天気予報を、Webサイトやアプリなどで、いつでも知ることができるようになりました。

日本で唯一の気象神社とは?晴天の下での例祭

もとは、陸軍気象部の構内にあった当神社を氷川神社が譲りうけ、現在の場所に遷座されて今に至ります。

毎年6月1日の気象記念日には、この気象神社にて例祭が執り行われます。祝詞の奏上や玉串奉奠(たまぐしほうてん)などの儀式を通して、災害のない天候、気象観測の成功や天気予報の精度向上が祈願されます。

きょう午後2時からの例祭に、私たちtenki.jpチームも日本気象協会を代表して参列し、「局地的な豪雨の少ない、安定した天候に恵まれますように・・」と祈願してまいりました。

「局地的な豪雨が少ない」という願いは、昨年7月の九州北部豪雨などの災害を受けて、「2018年は災害に至る雨が少ない年であってほしい」という日本気象協会の気象予報士の願いを込めています。

天気に関するお願いごとをした後は・・・

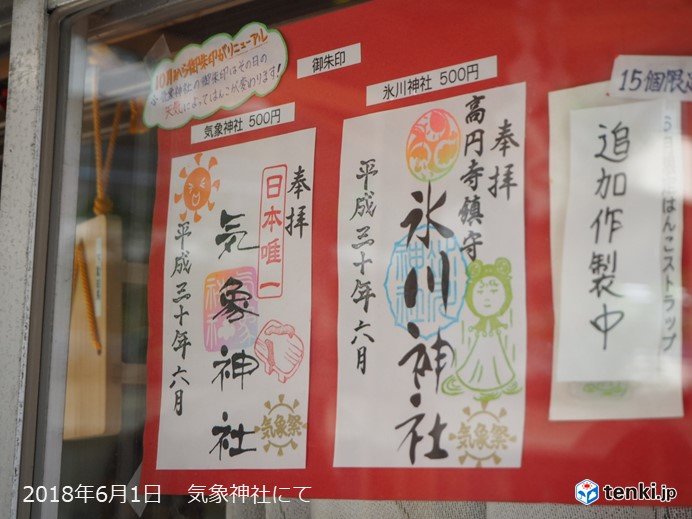

昨年の10月から御朱印がリニューアルされ、その月・その日の天気によってハンコを変えるため、「参拝した日の記念」として特別感のあるものになっています。まさにお天気の神様らしい御朱印で、リニューアル後はかなり人気のようです。

日本で唯一の気象神社には、結婚式や文化祭などのイベントで晴天を願う方や、気象予報士の合格祈願などで絵馬を奉納する方がたくさんいらっしゃいます。私たちも局地的な豪雨が少ない、安定した天候を祈願して、絵馬を奉納しました。

先週発表された3か月予報によると、今年の夏は全国的に気温が平年並みか平年より高く、酷暑が予想されています。熱中症患者の増加や急発達した積乱雲による局地的な大雨など、心配がつきませんが、毎日の天気予報や気象予報士による解説を参考にして、もしもの災害にお役立てください。