災害時でも食を楽しむ サバ缶や乾パンを使った美味しい「防災食」とは #知り続ける

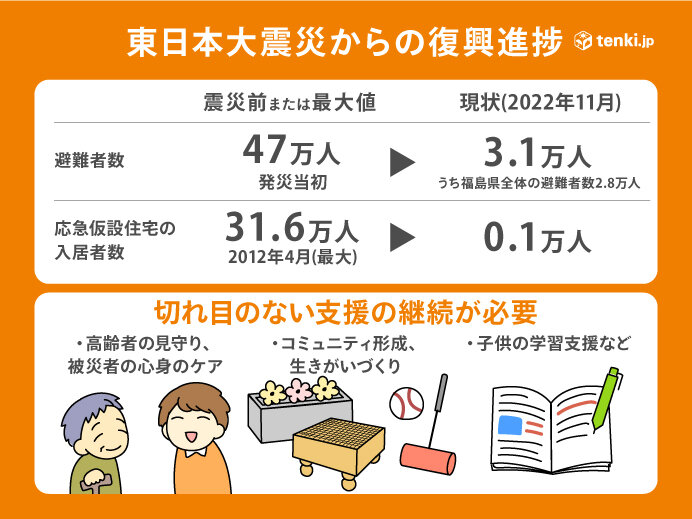

東日本大震災からまもなく12年 復興進むもケアが必要

現在、避難者数は、当初の47万人(発災当初)から3.1万人に減少し、応急仮設住宅の入居者数は、最大31.6万人(平成24年4月)から0.1万人に減少しています。(令和4年11月時点)

最近では、トルコ南部、シリア国境近くでマグニチュード7.8の大地震が発生しました。犠牲者数は東日本大震災の地震や津波の犠牲者数約5万人を上回る大惨事となり、国境を越えた支援が必要な状況となっています。

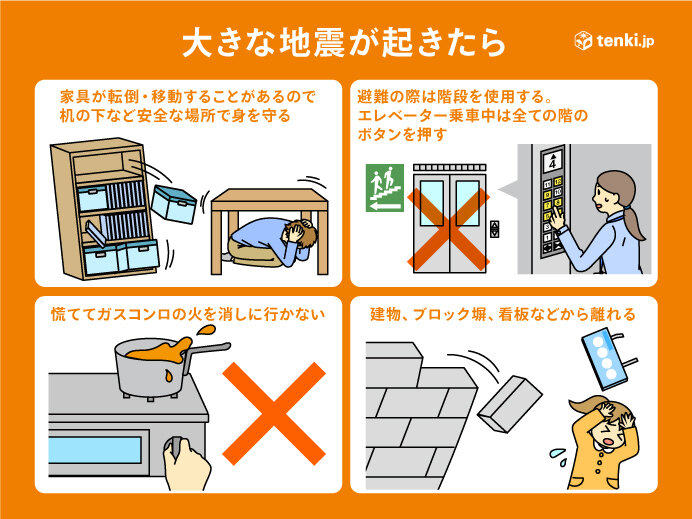

大きな地震が起きたらどう行動するべきか

大きな揺れによって、家具が転倒したり、移動したりすることがあります。初めに、揺れを感じたら、頑丈な机の下に身を隠すなど、揺れがおさまるまで、安全な場所で身を守ってください。

地震直後も、落ち着いて行動してください。慌てて外に飛び出したり、ガスコンロの火を消しにいったりと、焦って行動をとるのは危険です。屋内も屋外も、危険な落下物が散乱していることも考えられます。火を使っている場合は、揺れがおさまってから消し、出火している際には、落ち着いて消火してください。

地震が発生すると、エレベーターが急停止してしまうことがあります。基本的に、避難の際にエレベーターを使うことは推奨できませんが、万が一エレベーターに乗っている時に地震にあったら、全階のボタンを押し、最寄り階ですぐに降りてください。

屋外にいる場合は、建物やブロック塀、看板などが倒壊し、頭上に落下するおそれがあります。

丈夫な建物のそばであれば、建物内に避難してください。近くに丈夫な建物がない場合は、なるべく広い場所へ避難して、落下物から身を守るようにしてください。

地震で停電が長引くことも 火を使わず作れる防災食を作ってみよう

災害時に役立つ缶詰や乾物などから、停電時に火を極力使わず、命をつなぐことができる防災食レシピをご紹介します。

とても簡単なレシピですので、小さなお子さんとでも一緒に作ることが可能です。ぜひ平時に一度実践してみてはいかがでしょうか。

1つ目は、「さば缶で作る冷や汁」です。

さば缶、味噌、水、乾燥わかめ、すりごまをボウルやビニール袋に入れて混ぜるだけで簡単に仕上がります。さば味噌煮缶の場合は、味噌は必要ありません。災害時にほっとするメニューの一つとして、重宝しそうですね。

非常食の定番 乾パンにちょい足しで絶品に

少し手を加えるだけで、乾パンが苦手な人にも美味しく食べられるはずです。

乾パンの賞味期限は缶入りのものであれば約5年、袋入りのものでも約1年となっていますが、過信は禁物です。いざという時に賞味期限が切れていた…という事態を防ぐためにも、定期的にチェックしましょう。

もし、賞味期限が近い場合、そのまま食べることはもちろんですが、粉チーズやハーブをかけて、トースターで焼いても美味しく食べられます。

節電・節水できるもちもち食感の水漬けパスタ

非常時には心強い味方になり、普段使いでも光熱費を節約できます。驚くほど生麺に近いもっちりした食感になるのでオススメです。

パスタを最低2時間水に漬け、浸した水を使い、そのまま火に1分程度かけて、水を切ります。最後にお好きなソースをかけるなど味付けして完成です。

災害に備えるといっても、実際に遭遇してみないと、なかなかイメージしづらい部分もあるでしょう。そんな時、防災食を作ってみることで、「今の暮らしが少しでも変わったら」ということをリアルに考える良いきっかけになるかもしれません。災害から学び、できることから備えをしておきましょう。

ローリングストックを活用して普段から食べ慣れている防災食を

ローリングストックのポイントは、日常生活で消費しながら、備蓄をすることです。

非常時にも使える食料を一定量保ちながら、消費と購入を繰り返すことで、備蓄品の鮮度を保つことができるため、非常事態の大変な時にも、日常生活に近い食生活を送ることができるはずです。自分の好みのもので、ぜひ「マイ防災食」を考えてみてください。

※この記事は、tenki.jpとYahoo!ニュースによる共同連携企画です