21世紀末の日本の予測 気温上昇・激しい雨の増加・台風強度の強まり・海面水温上昇

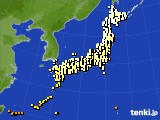

猛暑日や熱帯夜の日数が増加か

それによりますと、世界の代表的な温室効果ガスである二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)及び一酸化二窒素(N2O)の大気中濃度は、少なくとも過去80万年間で前例のない水準まで増加しており、日本国内で観測されるCO2、CH4及びN2Oの大気中の濃度も上昇を続けています。

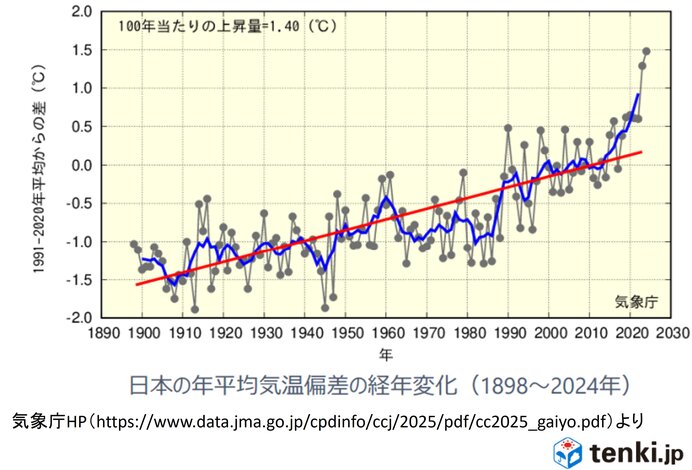

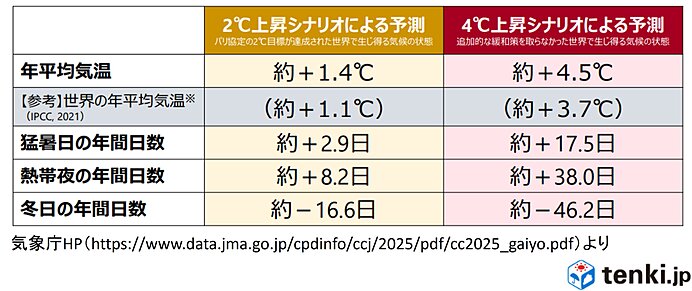

年平均気温は1898~2024年の間に100年当たり1.40℃の割合で上昇しており、1910年以降(熱帯夜については1929年以降)、真夏日、猛暑日、熱帯夜の日数は増加し、冬日の日数は減少しています。将来的にも年平均気温は上昇すると予測され、多くの地域で猛暑日や熱帯夜の日数が増加、冬日の日数が減少すると予測されています。

※将来予測は、2℃上昇シナリオによる予測(パリ協定の2℃目標が達成された世界で生じ得る気候の状態)と4℃上昇シナリオによる予測(追加的な緩和策を取らなかった世界で生じ得る気候の状態)の2つのシナリオに基づく予測結果を掲載。

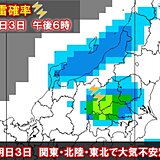

極端な大雨の発生頻度が増加か 年降雪量は減少へ

一方で、年最深積雪は1962年以降、日本海側の各地域では減少傾向が現れています。東日本の日本海側と西日本の日本海側では1日の降雪量が20 cm以上となった年間日数は減少しています。将来的にも年最深積雪・年降雪量は減少すると予測されます。ただし、平均的な降雪量が減少したとしても、本州の山間部等の一部地域では極端な大雪時の降雪量が増加する可能性があります。

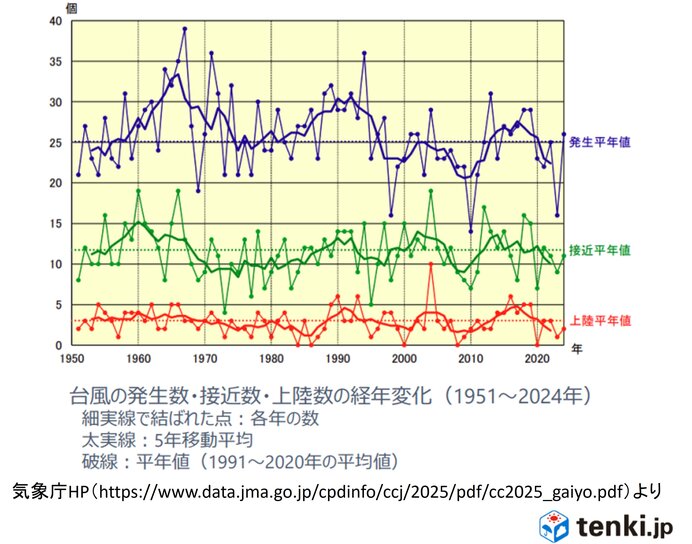

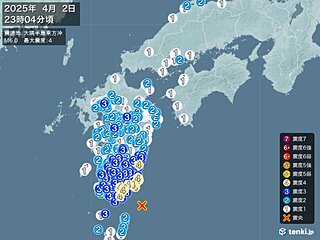

台風強度は強まる見通し

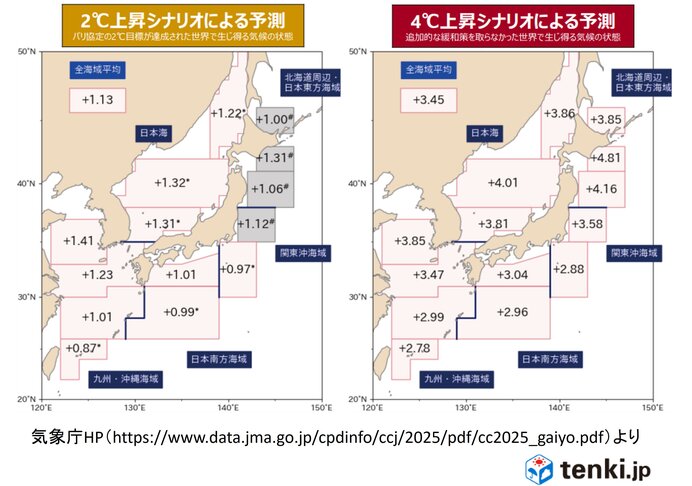

平均海面水温は日本近海で上昇へ

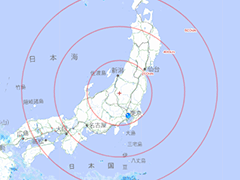

平均海面水位は1980 年代以降は上昇傾向です。一方、高潮は日本沿岸における発生数や大きさには、長期変化傾向は見られません。高波は日本周辺における高波の波高に上昇傾向が報告されています。将来的にも平均海面水位は、日本沿岸では21世紀中に上昇し続けると予測されています。高潮は、日本の三大湾(東京湾、大阪湾、伊勢湾)で大きくなると予測されます。高波は、日本沿岸では平均波高は低くなる一方、台風による極端な波高は多くの海域で高くなると予測されています。

オホーツク海の年最大海氷域面積は、長期的に減少しており、将来的にもオホーツク海の海氷域が最大となる3月では、減少すると予測されています。

将来予測のまとめ

・年平均は2℃上昇シナリオで約1.4℃上昇、4℃上昇シナリオで約4.5℃上昇。

・激しい雨が増える。50 mm/h以上の雨の頻度は2℃上昇シナリオで 約1.8倍、4℃上昇シナリオで約3.0倍に増加。

・降雪・積雪は減少。雪ではなく雨が降が、大雪のリスクが低下するとは限らない。

・台風は強まり、台風に伴う雨は増加。

・日本近海の平均海面水温が2℃上昇シナリオで約1.13℃、4℃上昇シナリオで約3.45℃上昇。

・沿岸の海面水位が2℃上昇シナリオで約0.40m、4℃上昇シナリオで約0.68m上昇。

・3月のオホーツク海海氷面積は2℃上昇シナリオで約32%、4℃上昇シナリオで約78%減少。なお、4℃上昇シナリオでは、21世紀末までには夏季に北極海の海氷がほとんど融解すると予測。

・日本周辺海域においても世界平均と同程度の速度で海洋酸性化が進行。