エルニーニョ監視速報 冬の間はエルニーニョ現象が続く 暖冬傾向も一時的な大雪恐れ

9月の実況

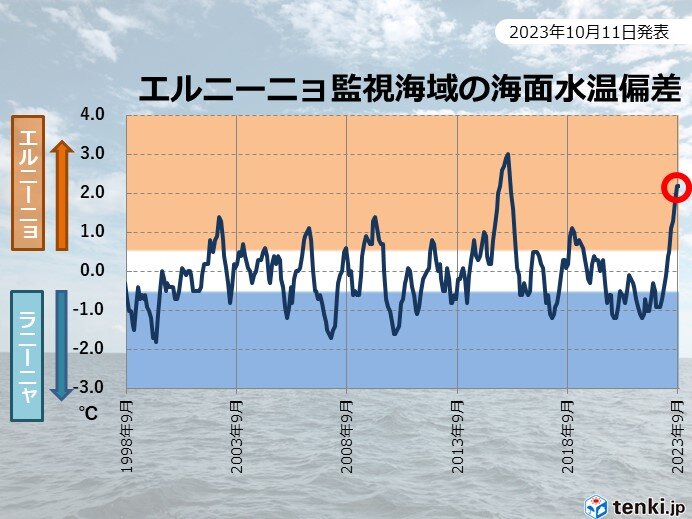

エルニーニョ現象発生の判断に使用している5か月移動平均値の7月の値は+1.7℃で、上昇傾向が続いています。太平洋赤道域の海面水温は日付変更線付近から東部を中心に平年より高くなりました。海洋表層の水温は太平洋赤道域の日付変更線付近から東部を中心に平年より高くなりました。

太平洋赤道域の日付変更線付近から東部の対流活動は平年より活発で、中部太平洋赤道域の大気下層の東風(貿易風)は平年より弱くなりました。

このような太平洋赤道域の海洋と大気の状態は、エルニーニョ現象時の特徴を示しています。

以上から、春からエルニーニョ現象が続いているとみられます。

今後の見通し

以上のことから、今後、冬の間はエルニーニョ現象が続く可能性が高くなっています(90%)。

西太平洋熱帯域及びインド洋熱帯域の状況

9月の西太平洋熱帯域の海面水温は、基準値より低い値でした。

今後、冬にかけて基準値に近い値か基準値より低い値で推移すると予測されます。

【インド洋熱帯域】

9月のインド洋熱帯域の海面水温は、基準値に近い値でした。今後、冬にかけて基準値に近い値か基準値より高い値で推移すると予測されます。

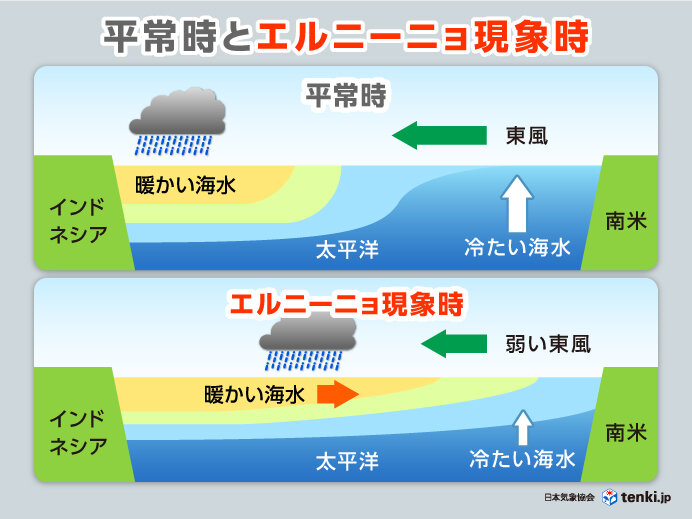

エルニーニョ現象とは

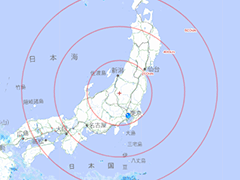

ただ、何らかの原因で東風が弱まると、西側の暖かい海水が東側へ広がるとともに、東側にわき上がる冷たい海水の勢いが弱まり、南米沖の海面水温が通常より高くなります。このように、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて、海面水温が平年より高くなり、その状態が1年程度続く現象を「エルニーニョ現象」と呼びます。

「エルニーニョ現象」は海で起こる現象ですが、発生すると大気にも影響を及ぼし、世界各地で気圧配置などがいつもとは違った状態になります。雨や雪の降りやすい場所や、風の吹き方、気温などが変わってくるのです。「エルニーニョ現象」発生時の日本は、暖冬になりやすいと言われています。

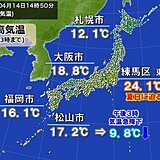

冬も気温は平年より高い可能性 暖冬傾向か

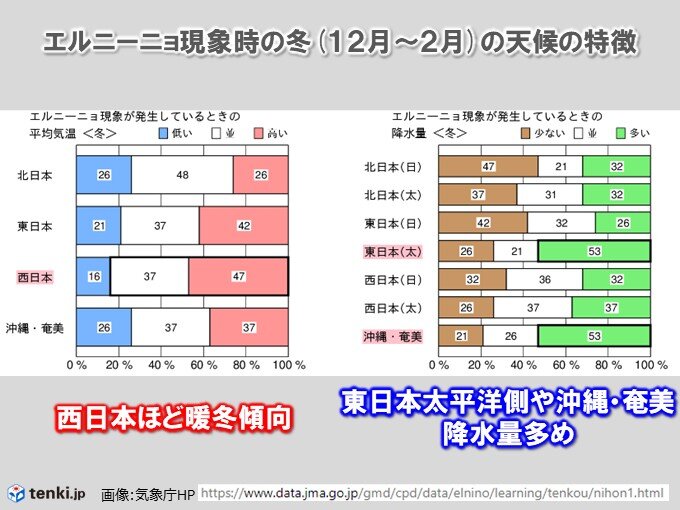

エルニーニョ現象発生時、日本の冬は西日本ほど気温が平年より高くなりやすく、暖冬傾向です。

また、降水量は、東日本太平洋側と沖縄・奄美で平年よりも多くなりやすい傾向となります。

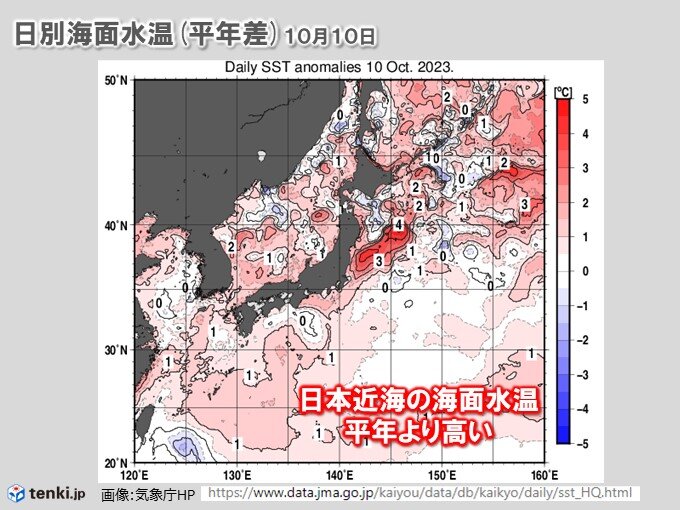

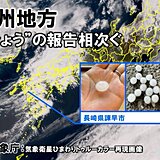

日本近海の海面水温が高い 暖冬傾向でも初冬期は日本海側で大雪に注意

また、海面からの水蒸気の蒸発量が多く、雨雲、雪雲の元になる水蒸気をより多く含むため、大雨や大雪をもたらしやすくなる可能性があります。

特に、12月などの初冬期は、海面水温がまだ高いため、日本海側の標高の高い所や内陸部で一時的に大雪になる恐れもありますので、ご注意ください。

最新の3か月(11~1月)予報は、10月24日に発表されます。