ラニーニャ現象 来年1月まで続く可能性80パーセント 最新のエルニーニョ監視速報

10月の実況

それによりますと、10月のエルニーニョ監視海域の海面水温の基準値からの差は-0.9℃で、9月と同じでした。ラニーニャ現象発生の判断に使用している5か月移動平均値の8月の値は-0.7℃で、12か月連続して-0.5℃以下となりました(ラニーニャ現象の基準は6か月以上)。太平洋赤道域の海面水温は西部で平年より高く、中部から東部で平年より低くなりました。海洋表層の水温は西部で平年より高く、中部から東部で平年より低くなりました。太平洋赤道域の日付変更線付近の対流活動は平年より不活発、中部の大気下層の東風(貿易風)は平年より強くなりました。

このような大気と海洋の状態はラニーニャ現象時の成熟期の特徴を示しており、昨年秋からラニーニャ現象が続いているとみられます。

今後の見通し

以上のことから、冬の半ば(1月)にかけてラニーニャ現象が続く可能性が高く(80%)、その後、終息に向かい、春には平常の状態になる可能性が高い見通しです(70%)。

ラニーニャ現象とは

ただ、何らかの原因で東風が強まると、西側の暖かい海水が厚く蓄積するとともに、東側にわき上がる冷たい海水の勢いが強まり、南米沖の海面水温が通常より低くなります。このように、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて、海面水温が平年より低くなり、その状態が1年程度続く現象を「ラニーニャ現象」と呼びます。

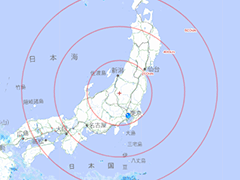

日本への影響は?

ラニーニャ現象時の冬は、厳冬傾向で、気象庁の寒候期予報(9月20日発表)でも、西日本、東日本を中心に寒さが厳しくなる予想です。また、日本海側では雪が多くなる見込みです。最新の情報を確認しつつ、大雪に備えてください。